※記事に記載された所属、職名、学年、企業情報などは取材時のものです

「社会の問題は研究室で起こっているのではない。」

小林達明教授は、環境問題や持続可能な社会が話題になる遥か前から、サステナブルに自走する自然環境を構築するための「再生生態学」の探求を、現地に直接入り込むフィールドワークにより実施し続けている。40年以上にわたる活動は、環境問題を人々との関わりを含めた包括的な地域課題に位置付け、学問として昇華し、領域を超えた取り組みの結節点になっていく。

国立大学唯一の園芸学部において自由で伸びやかな研究を牽引する小林教授に、立ち上がりの経緯や現在注目の探究についてお話を伺った。

再生生態学はランドスケープで行う大地との対話

―はじめに、再生生態学について教えてください。

「再生生態学」は、自然環境の形成が人間の活動や開発から受ける影響と不可分なものだと考え、持続可能な社会の形成やレジリエント※な生態系の形成を目指すものです。

つまり、人間の働きかけによって傷ついた地域の生態系を回復させ、人間と関わり合いながら健全な自然環境を形成する「生態系再生技術」を専門に、地域の持続性を探究する学問といえます。

※システムが極度の状況変化に直面した時、基本的な目的と健全性を維持する能力のこと

―生態系を、相互に影響しあう「ランドスケープ」で考えるわけですね。

多様な生物が関わりあう生態系から得られる恵みを「生態系サービス」といいますが、これは多彩な要素が相互に影響しあっています。その作用は場所によって異なるものの、要素の組み合わせや配置、秩序など一定のパターンがみられます。このまとまりを探り当て、適切な土地利用やデザインを探究するのが「ランドスケープ学」です。一定の広さの地域でフィールドワークを行い、空間的な分布の調査・分析で、その現象が何をいおうとしているのかを探り当てていきます。

フィールドワーク研究には冒険の「ワクワク」がある

―再生生態学を研究しようと考えた経緯を教えてください。

もともと自然と関わるのが好きで、京都大学農学部に入りました。学生時代は探検部に所属し、山、川、海と出歩きました。何が出てくるかわからないワクワク感が楽しく、研究も自然とフィールドワークになっていました。

それ以来ずっと環境の基本となる生態学的問題と向き合っていますが、千葉大学には国立大学唯一の園芸学部があり、その中に環境緑地学科というぴったりの学科があったんです。そこで1984年に移り、以来研究を進めてきました。

―1980年代は、ちょうど世界が環境保全に取り組み始めたころですね。

1972年のストックホルム会議を契機に、環境問題が大きく扱われるようになりました。1992年のリオ会議から地球サミットと呼ばれる世界会議が開かれ、日本でも1993年に環境基本法が制定されました。

緑地の研究も、1990年代頃から植物だけでなく動物も含めた環境全体を軸に置く生態学で捉えるようになりました。現在のSDGsなどの取り組みは、こうした動きを受けて徐々に浸透してきたものです。

フィールドワークで探る災害後の自然と生活の再生

―フィールドワークでの探究はどのような形で行うのですか。

研究方法や対象地はさまざまです。多いのは里山、河川、干潟、湿原など野外ですが、学校のプールや公園、街路、キャンパスも対象になります。

大学内に園芸学部の実験圃場や温室があり、学外の調査で観察された現象を検証する発芽実験や栽培試験も行っています。土壌の分析など実験設備も充実していますし、地理情報システム(Geographic Information System: GIS)やリモートセンシング※など空間情報を用いた環境機能の解析・評価技術も取り入れ、それまで測定困難とされていた緑地の質や生物の生息域を客観的に評価する手法、住民参加で行う手法も研究しています。

最近は、災害で被災した環境の再生過程を調査・解析することにより、生態系の基礎的要件を探究するフィールドワークに注目しているところです。

※衛星やドローンなどにセンサーを搭載し、上空から撮影。得られたデータを解析する技術

―よい環境や生態系のあり方を探るために、災害で被災した大地の再生の声を聴くのですね。具体的にはどのような探究になるのでしょうか。

ひとつには、2019年の台風15号(令和元年房総半島台風)の倒木被害調査があります。この台風は暴風により長期にわたる停電とそれに伴う断水が発生しました。千葉県内で発生した電柱被害は1,750本。そのうち約75%の1,311本が倒木や建物倒壊が原因でした。

この被害の一端が千葉県で植林されているサンブスギという針葉樹でした。杉などの林では、間伐の遅れによって幹が細長くなり、根の張りが弱くなって風害や土砂災害などの気象害を招く危険性がよく指摘されます。しかし、それ以外に非赤枯性溝腐病による材の腐朽も原因であることがわかりました。サンブスギ林業はもともと畑作の一環として始まったので、衰弱した林と人が暮らす集落や電柱等のインフラが密接して存在するリスクが高い状況でした。そのため停電被害が大きくなったのです。

針葉樹より気象害に強いとされる広葉樹のマテバシイも記録的な規模で群状風倒の被害を受けていました。調査により、外来種として導入されたマテバシイが純林※を形成して、バランスが悪くなった影響がみえてきました。つまりどちらも単純化され、多様性をなくした林で被害が大きくなっていたのです。

こうした調査の結果を踏まえて、これからの植生のあり方を考えます。

※一種類の樹木だけが群生している森林

―東日本大震災からはどのような「声」が得られましたか。

千葉県は、防潮対策として砂丘にクロマツの海岸林を植林しています。東日本大震災では、海岸林がなかった地区や、川沿い、道路沿いに家屋の全壊が集中し、甚大な被害となりました。一方海岸林があった地区は広く浸水したものの、民家が全壊する甚大な被害は少なくすんだことが明らかとなりました。海岸林を整備した砂丘に防潮の効果があることが明確となったわけです

海、山、川の再生の形というのは、人間との生活の兼ね合いも含めた生態系の再生が重要です。自然の要素をきちんと再組織しながら、その地域が持続可能な形にもっていく。人工林であっても、その林自体が自分の力で回っていき、生態系サービスを提供できるようになるのを側方支援する研究が求められているのだと思います。

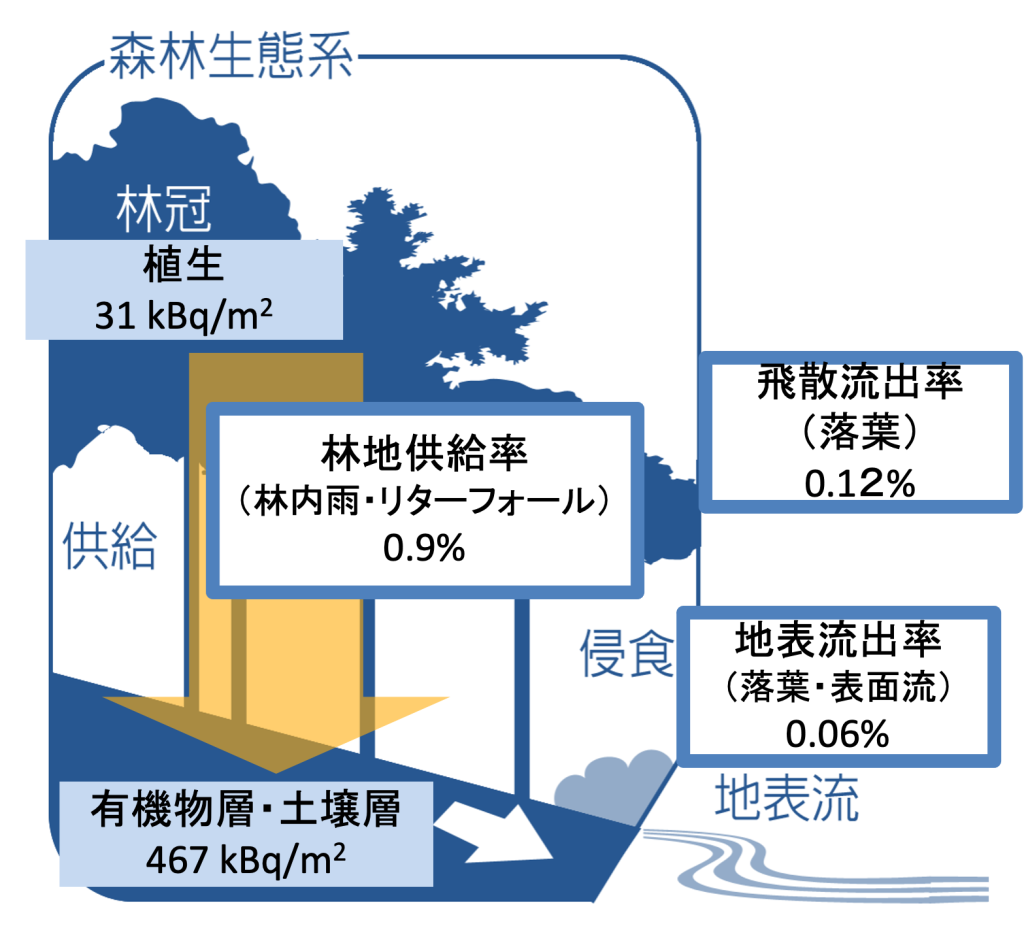

もちろん、単純になぞらえる話ではなく、今後何が起きるかわからないものも多くあります。原発事故もそのひとつです。福島県川俣町で放射性セシウム動態の分析・予測に関わりましたが、ここでは、事故まで里山と農業が循環する暮らしが営まれてきました。そこで、自然だけでなく生活も含めてセシウムの循環を調べました。住民が切望していた森林除染について大規模実験を行ったのも私たちだけで、今も追跡を続けています。これだけの幅広さで生態系の循環を考えるのは初めてのことでした。

自然-市民-行政の橋渡しとしての役割

フィールドワークでは、地元の人たちにインタビューしたり民家を回って交流をもち、住民の思考や文化といった総合的なものの中から、自然が”なぜ”そうなっているのかを分析していきます。

福島県川俣町に初めて入った際に、地域の人たちに不安を感じる箇所を尋ねたところ、「農地ではなく森林がいちばん心配だ」と言われました。その地区は水道が直接山から引かれていたからでした。過去何度も起きた冷害の際には、山の幸が生活を救ってきました。きちんと里山が循環していないと生活ができない。生活に不安があるところは、いくら放射線の数値が変わろうが地域として機能していないということです。

これは、フィールドワークをしたからこそ発見できた問題で、住民との対話の重要性を再確認できました。そこで、毎年報告会で住民と国などの行政機関とが対話できるよう、側方支援しました。

―環境に対する人間側の理解を上げつつ地域の機能を底上げする市民対話の基盤ともいえそうですね。

気候変動が進行する中で、自然災害は、生態系の再組織のひとつの機会でもあります。大学はフィールドに入ることで、自然科学の知見や、地域の人々の声をつなぎ、行政による政策を中立に保つ「ハブ」としての役割をもっているのだろうと感じます。

千葉大学は自由な学風で研究を進められるため、中立的な地域再生の支援にはうってつけといえます。

―最後に、この記事をご覧のみなさんへメッセージをお願いします。

森の事業は50年、100年といった単位で進みます。とはいえ、台風後の調査でいえば1〜2年の苗木の成長過程で見えてくるものがあるし、5年、10年で再生が順調かどうか手応えが出てきます。この感触をもちながら50年先、100年先を想像しつつ、5年計画などを立てていく形になるでしょう。しっかりと結果を確認しながら、地に足ついたフィールドワークで探究を続けていきたいと考えます。

また、研究で連携するのは住民や行政だけではありません。民間企業と連携して新たな里山づくりを行う事業も始まっています。地域の中で産官学が一体となり回っていくことで、地域がしっかりと強くなり、災害からのレジリエンスも高められるのです。

私たちの研究する再生生態学は、自然や地域という大きなフィールドを扱っており、現在話題になっているサステナビリティやカーボンニュートラルなどのキーワードにとっても「ど真ん中」の研究ともいえるでしょう。

災害に対するレジリエンスとともに、こうした再生生態学の研究を社会に向けて発信し、地域の機能を上げる探究を進めていきたい。それも千葉大学がその役割の中心になって、よいモデルをつくっていきたいと考えています。

(南部 優子)

連載

園芸イノベーション〜「食」と「緑」の未来を創る

国立大学で唯一存在する「園芸学部」は千葉大学にあった。食とランドスケープをテーマに新たな可能性にチャレンジする研究者たちに迫る。