※記事に記載された所属、職名、学年、企業情報などは取材時のものです

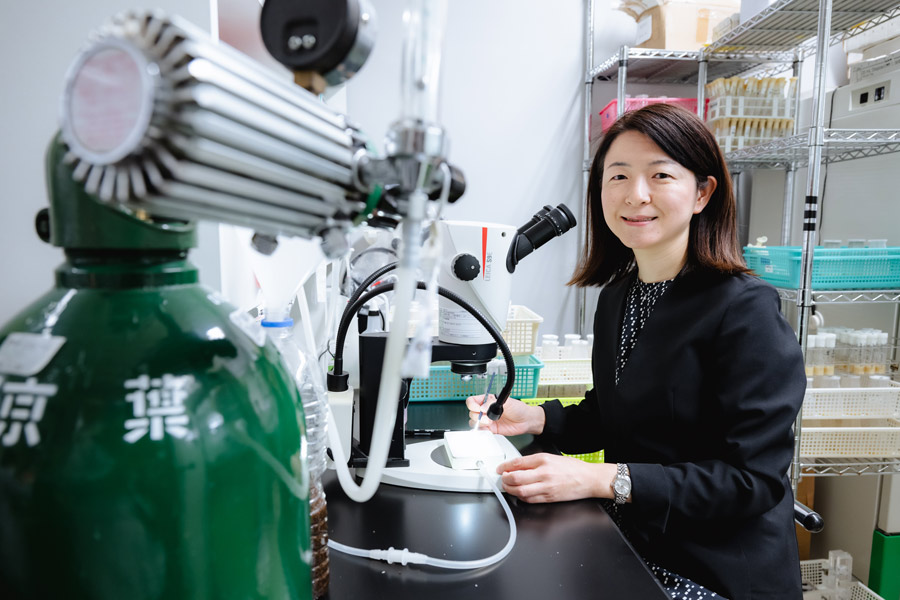

超高齢社会を迎えた国々では、いかに最後まで自分らしく生きるかに関心が集まっている。認知症をはじめとする脳機能の低下は、本人だけでなく介護者を含めた生活の質にも影響を及ぼす。大学院薬学研究院 殿城亜矢子准教授は、加齢に伴う脳の生化学的な変化がなぜ脳機能の低下を引き起こすのか、そのメカニズム解明を目指している。

ショウジョウバエも老いると記憶力が低下する

――殿城先生がモデル動物として選んだのは、ショウジョウバエです。ヒトと昆虫では、脳のしくみが全く異なるように思えるのですが、なぜ記憶の研究でショウジョウバエを用いるのでしょうか。

見た目は全く異なりますが、ショウジョウバエとヒトは構成遺伝子の約70%が類似していて、学習記憶のメカニズムも非常によく似ているのです。また、寿命が約60〜80日と短く、約30日齢で老化による記憶低下が始まる点も大きな利点といえるでしょう。例えばマウスは老化に至るまで約2年を要し、研究で用いるには時間がかかりすぎてしまいます。

そのほか、脳構造が哺乳類と比べて単純で、飼育や遺伝子操作が容易です。多くの研究者が利用した結果、ショウジョウバエは多数の知見が集まったモデル生物として重宝される存在となりました。

――ショウジョウバエとヒトが遺伝子レベルで似ているとは知りませんでした。では、ショウジョウバエを用いた記憶の実験はどのように行うのでしょうか?

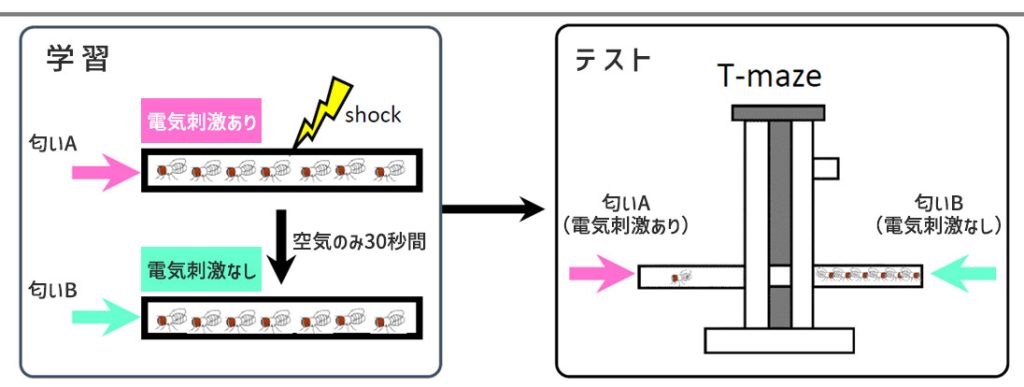

まず、ショウジョウバエに「匂いA」と弱い電気刺激を同時に与えて、匂いAを「嫌なことが起こる匂い」として学習させました。次に、電気刺激を伴わない「匂いB」も学習させた後、“T-maze”というT字型の迷路を使った実験で、約50匹の個体をまとめて試験し、嫌なことが起こる匂いAを避けて匂いBを選ぶハエの割合(回避率)を測定し、記憶の定着度を評価しました。

学習直後の回避率は、短期記憶では若齢から老齢まで保たれる傾向にありました。、これに対し老齢個体のショウジョウバエでは、学習から3~6時間後の中期記憶や、24時間後の長期記憶で低下する傾向が見られました。

――老化が進むと、電気刺激とセットで学習したはずの匂いAから逃げなくなる、つまり不快なことを忘れてしまうのですね。ショウジョウバエでも老化による物忘れが起こると知って驚きです。

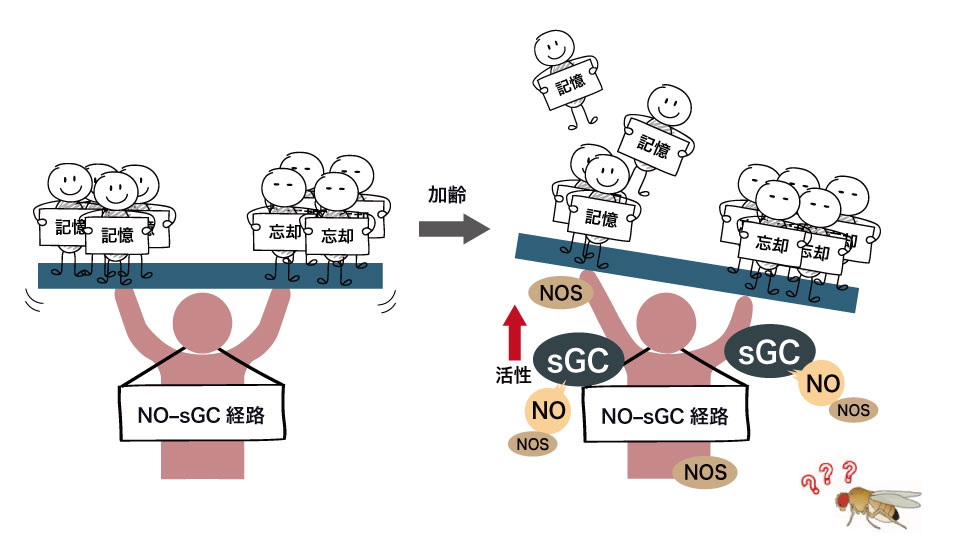

しくみを明らかにするために、ショウジョウバエの脳内で働く、遺伝情報を伝えたり働かせたりする重要な分子「リボ核酸 (RNA)」を解析し、加齢に伴う遺伝子の働き方の変化と、記憶に関わる遺伝子を比較し解析しました。すると、「NO–sGC経路」とよばれる神経内の反応が、加齢により過剰に活性化していることが示唆されました。

このNO–sGC経路には、L-アルギニンというアミノ酸から一酸化窒素(NO)を合成する酵素である「一酸化窒素合成酵素(NOS)」や、NOによって活性化し、細胞内で記憶の形成や調節に関わる信号を伝える酵素「可溶性グアニル酸シクラーゼ(sGC)」が関わっています。

この経路は、記憶の形成と忘却の両方に関与し、老化によって「忘却のメカニズム」が過剰に働くことで「記憶と忘却のバランス」が崩れ、その結果、記憶力の低下につながると推測されます。これらの働きをうまく調整することで、記憶のバランスを保ち、老化による記憶障害を改善できる可能性があります。

ショウジョウバエも老いると睡眠が浅くなる

――ヒトでは、加齢による睡眠の質低下もよく耳にします。認知機能との関連はありますか。

多くの高齢者が、不眠や途中で目が覚める「細切れ睡眠」に悩まされています。睡眠障害は認知症や糖尿病のリスクを高めるという研究結果もあり、単なる寝不足では片付けられません。

実はショウジョウバエも加齢に伴って睡眠が浅く短くなります。その特性を利用し、睡眠と老化のメカニズムの解明に取り組んでいます。この睡眠研究から、ショウジョウバエの睡眠の恒常性に関わる「代謝型グルタミン酸受容体」という分子の働きが老化に伴い低下し、それが睡眠障害の一因である可能性が浮かび上がりました。

――先生は脳だけでなく、他の臓器と記憶の連携についても調べているそうですね。

「老化-脳-臓器間連携」の仕組みを解明することを目指して研究を進めています。例えば、ショウジョウバエを用いた実験では、脳内で分泌される“インスリン様ペプチド”という物質が加齢とともに減少すると、記憶力も低下する可能性があることがわかりました。さらに、脂肪組織にあるインスリン受容体を通じたシグナルが、数時間〜数日間にわたる記憶の維持に重要であることも示されました。このような結果から、脂肪組織は単にエネルギーを蓄えるだけではなく、記憶や認知機能にも関わる重要な組織であると考えられます。

近年の研究により、糖尿病や肥満、生活習慣が記憶力などの脳の働きに影響を与えることが明らかになっていますが、ショウジョウバエでも高脂肪食をとり続けると記憶力が悪化する傾向が確認されており、これをモデルとしたメカニズムの解明に向けた研究も行っています。こうした知見をもとに、薬に頼るだけではなく、食生活や生活習慣を改善することで、記憶力の低下を緩やかに抑えられる可能性を、科学的なアプローチで探っています。

転機はアメリカ。磨きをかけたショウジョウバエ研究

——先生が現在のテーマに取り組まれたきっかけや、研究者としての歩みを教えてください。

学部・修士時代の研究室で、アルツハイマー病などの神経変性疾患と加齢の関連をテーマに選び、研究の面白さに引き込まれました。大きな転機となったのは、米国スクリプス研究所フロリダでの3年半にわたるポスドク(博士研究員)経験です。当時まだ誇れる業績や奨学金などは獲得していなかったのですが、留学を希望する研究室の論文を読み込み「この論文が大変興味深かった、私はさらにこのような研究をしたい」と熱意を込めたメールをいくつも送ったところ、運よく記憶研究の第一人者であるロナルド・デイビス教授のラボに受け入れていただきました。留学中に老化に伴う記憶低下のモデルを確立し、その原因となる神経細胞を明らかにする研究を行ったことは大きな資産となりました。

――留学を通して、現在のラボ運営に役立っている経験はありますか?

デイビス教授は厳格に研究内容を管理するタイプで、毎週教授と行う1対1のディスカッションは厳しく思うこともありました。けれどもいざ自分が研究グループを運営する立場になると、信頼できるデータを全員がそろえるために、密なコミュニケーションがいかに重要なのかを身をもって知りました。

そのため私のグループでも、学生と毎週月曜にディスカッションを行い、得られたデータを丁寧に確認しています。もう一度確認した方がよいデータや、別の実験でエビデンスを追加すべきポイントなど、データの質を担保する実験の進め方や考え方を伝えます。

ショウジョウバエが教えてくれる老化のメカニズム

——老化と記憶の研究は、これからどのように発展するのでしょうか。今後の研究展望をお聞かせください。

老化研究にはさまざまな切り口があり、追及すべき課題は尽きません。まず扱いやすいショウジョウバエ等のモデル生物を用いて、老化現象の普遍的な原理を広く洗い出すことが私たちの取り組むべき課題です。

私たちの研究グループが明らかにしてきた研究成果は、今後新しい認知症治療薬の開発や、病気の早期発見に役立つリスクマーカーの発見につながると期待しています。

また、千葉大学が保有する約1000種類の天然有機化合物ライブラリーを活用して、すでに開発されている薬とは異なるアプローチで効果を発揮する化合物を探索しています。「よく眠れるようになる」と昔から伝えられてきた漢方薬も、なぜ効果があるのか、その科学的なしくみの多くは未解明なのです。千葉大学の強みを生かした創薬開発を目指します。

——老化研究に興味を持つ読者に、研究の面白さをぜひお伝えください。

老化は、すべての動物に共通して起こる普遍的な生命現象です。けれども、その仕組みにはまだ多くの謎が残されています。未知が多いからこそ、挑戦の余地も大きい。年を重ねても人生を楽しめる社会に向けて、あなたの視点で解決策を探してみませんか。

● ● Off Topic ● ●

先生はコツコツと研究されるそうですが、産休・育休の期間はどのように進められましたか?

研究方針を丁寧に伝えながら他の教員や技術補佐などのスタッフや学生に任せました。不在中もコミュニケーションを大切にし、それぞれが責任をもって研究を続けてくれてとても助かりました。

スタッフのサポートは心強いですね。自分の手を動かせない焦燥感とはどう折り合いをつけましたか?

「やれること以上はやれない」と線を引きつつ、今やるべきことに優先順位をつけて、できる範囲で研究を継続しました。今では子どもも小学生。働き方を調整でき、周りのサポートにも恵まれたことをありがたく感じています。

インタビュー / 執筆

安藤 鞠 / Mari ANDO

大阪大学大学院工学研究科卒(工学修士)。

約20年にわたり創薬シーズ探索から環境DNA調査、がんの疫学解析まで幅広く従事。その経験を生かして2018年よりライター活動スタート。得意分野はサイエンス&メディカル(特に生化学、環境、創薬分野)。ていねいな事前リサーチ、インタビュイーが安心して話せる雰囲気作り、そして専門的な内容を読者が読みやすい表現に「翻訳」することを大切にしています。

撮影

関 健作 / Kensaku SEKI

千葉県出身。順天堂大学・スポーツ健康科学部を卒業後、JICA青年海外協力隊に参加。 ブータンの小中学校で教師を3年務める。

日本に帰国後、2011年からフォトグラファーとして活動を開始。

「その人の魅力や内面を引き出し、写し込みたい」という思いを胸に撮影に臨んでいます。