※記事に記載された所属、職名、学年、企業情報などは取材時のものです

SNSで「医師免許(Dr)、博士号(Dr)、ドラマー(Dr)のトリプルDr保持者です」とユーモラスにアピールする、大学院医学研究院の川上英良教授。疾患を早期に検知、予測するためのAI・データサイエンス技術の開発を研究テーマとしている。治療学人工知能(AI)研究センターのセンター長を務めるほか、千葉大学 データサイエンスコア(DSC)の運営会議でも中心的な役割を担うなど、多忙な日々を過ごす。

「いろいろな方向に向かって知的に探索するのが好き」と語る川上教授に、AIを活用する医学の目指すべき姿についてお話を伺った。

ヒトの神経からAI研究の手がかりを得るために医学部へ

――医師免許と医学博士をもつAI研究者は日本では珍しいと思います。どういった経緯で今の研究をされているのですか?

高校生のときは数学が得意で、数学オリンピックに出たこともあります。ただ、同学年にずば抜けて優秀な人がいたことが、数学とは別の道に進むきっかけとなりました。それでも数理的なことは好きなのでAIが面白そうだと思ったのですが、AIの冬*とも言われた2000年ごろは、AIの研究室はほぼなかった時代です。

そこで、人間の神経を研究すればAIを活用できる研究の手がかりが見つかるのではないかと漠然と考え、医学部に入りました。そうした経緯から、医師免許を取得しても臨床の現場に進むという考えはありませんでした。

大学を卒業するころにはデータ駆動型研究に興味がわき、最初はウイルスを、その後は酵母やマウスの細胞を対象にした解析に取り組み、2016年にはヒトのリアルワールドデータを解析するようになりました。ところがヒトのデータは個人差が大きすぎて、今まで実験動物で使っていた解析手法がほとんど通用しないことを痛感しました。そこで機械学習などの手法を取り入れるようになり、多様なヒトデータも扱えることがわかってきて現在に至ります。

*AIの冬:AIの研究は、その技術の発展に期待が高まり研究が活発になる時期と、技術の限界がみえ研究資金削減により研究が停滞する時期が繰り返し訪れ、特に2000年前後は「AIの冬」と呼ばれる停滞期だった。2022年以降は第4次ブームとして再び注目を集め、「AIの春」を迎えている。

AIで疾患をタイプ分けして将来を予測

――先生の研究テーマの一つである「AIによる疾患の層別化と発症・予後予測」について教えてください。

現在の医学は、患者さんの今の状態を判断し、その上で治療ガイドラインや医師の経験に基づいて治療方針を決めるという、「ある時点」の判断に限定されています。ですが機械学習などのAIを活用できれば、将来を予測しながら治療方針を決める医療へと発展していくのではないかと考えています。

1つの疾患もいくつかのタイプに分類でき、タイプごとに予想される経過や最適な治療法が異なります。人間の手による今のタイプ分けが本当に適切なのか、という疑問にも立ち返り機械学習を使って検証します。これが「疾患の層別化」で、そのための基盤技術を開発することが私の研究テーマの1つです。

――疾患の層別化の研究で、何か具体例はありますか?

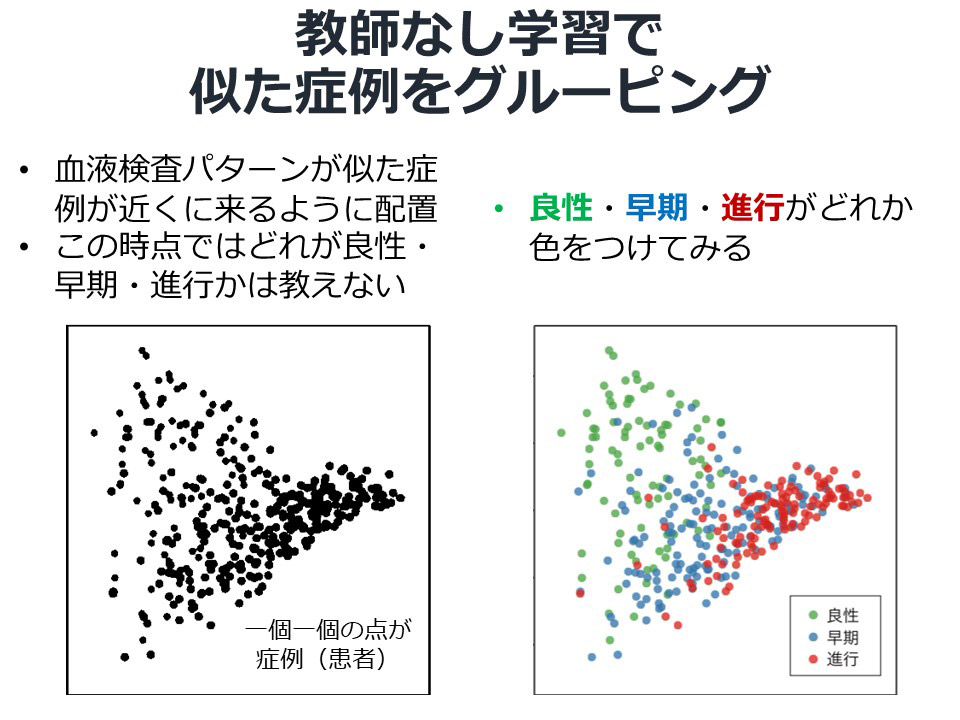

卵巣の腫瘍が良性か悪性か、悪性なら早期なのか進行性なのか、手術前の血液検査のデータから予測する試みを行いました。「教師あり」機械学習*を用いたところ、良性か悪性の分類は92.4%の精度で実現できました。ですが、早期がんと進行がんの分類精度は69%に留まってしまったため、臨床応用には使えません。精度が低い理由として、早期がんと進行がんには非常に似た症例があるため、確実な診断が難しい可能性があります。

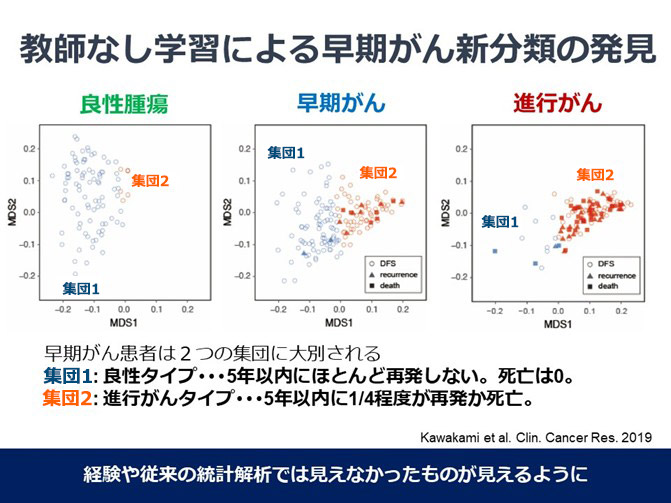

そこで「教師なし」機械学習*で症例をグループ分けしたところ、早期がんは良性タイプと進行がんタイプの2つに大別でき、そのうち進行がんタイプの4分の1は5年以内に再発または死亡する可能性があることが認められました*。つまり、早期がん症例の中には進行がんに近いタイプが存在し、適切な治療を行う必要があることを意味します。

*教師あり機械学習(Supervised learning): 人間があらかじめ用意した正解ラベル付きのデータを大量に学習させることで、新しいデータに対しても正確に予測や分類を行えるようになる。

*教師なし機械学習(Unsupervised learning): 膨大なデータの学習をしない状態で、データそのものの構造やパターンの分析を行う。データのグループ分けや簡略化などの作業に向いている。

*機械学習で卵巣腫瘍の特性を術前予測-予測・個別化医療に向けた予後に関する新たな分類を発見-

――疾患の再定義にもつながるわけですね。もう一つ、発症予測にもAIが活用できるのでしょうか?

そうですね。例えばスマートウォッチやスマートグラスなどのウェアラブルデバイスや歩行などから得られるデータや、唾液に含まれる分子を網羅的に解析して、疾患の兆候を見つける研究も行っています。

多くの場合、この数値が上がればこの病気になる、というように特定の指標と疾患が一対一で対応するのではなく、複数の要素が相互に関わります。つまり、生物の中にはネットワークがあり、単一部位ではなくシステム全体として捉える必要があります。そういうときには、深層学習のモデルの一つであるトランスフォーマー(Transformer)*を用いて解析をすることもあります。

*Transformer: 2017年にGoogleの研究者らによって開発された、ChatGPTのベースとなる技術。テキストや音声などのデータの要素と他の要素との関連性を計算し、重要な情報に着目して文脈に応じた適切な解釈を可能とするので、自然言語処理など幅広い分野で高い性能を発揮する。

――医学でAIを活用する際の課題にはどんなことがありますか?

時系列のデータが不足していることです。例えば、血液検査のデータは、ある時点だけあっても不十分で、長期にわたった採血データと採血時の病態との両方のデータが必要です。

また、日本は医療機関ごとに電子カルテのフォーマットが違うという特徴があるのですが、それがデータ統合を難しくしています。異なるフォーマットにも対応できる機械学習の整備も必要です。

日本初の医学部附属のAIセンター

――先生は治療学人工知能(AI)研究センターのセンター長もされておりますが、センターの強みや特徴を教えてください。

日本初の医学部附属の人工知能(AI)研究センターとして2018年に設立され、私は2019年からセンター長を務めています。日本初ということで多くの優秀な人材を集められたのが強みの一つです。

特徴としては「治療学」という概念があることです。現在の医学AIは画像診断が多いのですが、センターでは治療や予防にフォーカスした研究を進めています。臨床に携わる先生方とのコラボレーションも積極的に行われ、多くのプロジェクトが立ち上がり、その成果が発表されています。

――立場や分野が異なる人が集まると、意思疎通など難しいことはないですか?

それはありますね。通常、AI研究者は医学に詳しくなく、医学研究者はAIに詳しくありません。しかし治療学AI研究センターでは、分野の違う研究者が一緒に議論する体制が構築されています。課題が発生してから1カ月以内には具体的に動き始めるという、スピードの速さも特徴です。

データサイエンスコア発足―リソース集約と共同研究におけるトランスレーターの役割

――先生は2024年に「学内特区」として発足したデータサイエンスコア(DSC)の運営会議のメンバーでもありますが、DSCについて教えてください。

大学横断的に機器や技術の共同利用を促す部署です。例えば、次世代シーケンサー、質量分析機器、GPUサーバ、バイオインフォマティクスに関する知識や人材など、多くの研究室で共通して必要とされるリソースをDSCに集約し、大学全体の研究レベルを向上させるのが目的です。

また、千葉大学の研究者との産学連携研究に関心のある企業からの問い合わせ窓口としての機能も担います。ダイレクターの西内啓先生はご自身でも会社を経営しており、産学連携において適切な条件で交渉できる体制を整えています。

――大学内外で共同研究を多くされている中で、共同研究を円滑に進めるために心がけていることを教えてください。

私自身が医学部から始まって実験生物学、そして機械学習と、ライフサイエンス分野はほぼすべて渡り歩いてきました。この経験を活かし、さまざまな分野の研究者が集まる共同研究では「トランスレーター(翻訳家)」として振る舞うことを意識しています。キックオフミーティングでは参加者を仲介して、全員のコンセンサスを得ることが重要だと考えています。その後のオンラインミーティングにも全部参加しています。

どのプロジェクトも2週間に1回くらいミーティングを実施し、適切に舵取りすることが、プロジェクトを進めるための秘訣だと思っています。

――それは学生の指導にも当てはまりそうですね。

そのとおりだと思います。研究においては、自分のモチベーションや、自分が「面白い」と思う気持ちが重要で、困ったことがあればサポートして一緒に解決していくスタイルを大切にしています。学生や若手研究者には、新しいところに飛び込んで面白い研究をやってほしいと願っていますし、そこにチャレンジするハードルを下げるような手伝いができればと思っています。

● ● Off Topic ● ●

かなり多くのプロジェクトや共同研究などを抱えているとのことですが、どのようなスケジュールで進められているのですか?

1日8〜9件くらいミーティングが入っていて、その合間に論文や申請書を書いています。でも、一番楽しいのは研究者や学生とのディスカッションですね。

研究のモチベーションになっているんですね。

はい。自分が実験すると3つくらいしか探索できないけど、共同研究ならいろいろな方向に広げて探索できる感覚があります。拡張“知性”みたいな感じです。

それもまたコラボレーションの醍醐味ですね。

インタビュー / 執筆

島田 祥輔 / Shosuke SHIMADA

名古屋大学大学院理学研究科修了。

食品メーカーで製造および商品開発を経験後、2012年からフリーランスライターとして活動中。

得意分野は生命科学、医学。記事には情熱を注ぎつつも正確性を重視し、誇張なしでサイエンスの魅力を広げることに注力します。

撮影

関 健作 / Kensaku SEKI

千葉県出身。順天堂大学・スポーツ健康科学部を卒業後、JICA青年海外協力隊に参加。 ブータンの小中学校で教師を3年務める。

日本に帰国後、2011年からフォトグラファーとして活動を開始。

「その人の魅力や内面を引き出し、写し込みたい」という思いを胸に撮影に臨んでいます。

連載

AIが拓くこれからの研究

医療、看護、気象、映像、数学。——AIにより各分野の研究はどのように深化していくのか。AIを活用し、新たな知を切り開く研究者を紹介する。

-

#1

2025.07.28

AIで進化する疾患の予測×分類×治療〜共同研究が拓く治療学の未来

-

#2

2025.08.18

看護とAIが共存する未来のために〜データと向き合い、より良いケアを

-

#3

2025.09.01

より自由に、使いやすく。データベースのオープン化〜実験が苦手だった学生は、なぜデータサイエンスの道に進んだのか

-

#4

2025.09.16

2050年、集中豪雨被害のない未来に向けて〜AIが変える気象制御と天気予報

-

#5

2025.10.06

“見えない”を映し、“アニメ”を彩る ~AIと物理が描く映像の未来

-

#6

2025.10.27

AIが数学を拡張する〜機械学習が生んだ「問題を作る」逆向き研究の世界