千葉大学大学院融合理工学府博士後期課程2年の丹羽亮太氏、同大大学院工学研究院の青木大輔准教授、谷口竜王教授らの研究チームは、ラテックス注1)粒子と呼ばれる樹脂からなる微小な粒子の表面に、ブラシ状に取り付けた「鎖状の高分子(高分子鎖)」の密度が、タンパク質の吸着しやすさに及ぼす影響を検討しました。その結果、生体膜の構造に似た「グラフト鎖」を粒子の表面に高密度に配置することで、標的外のタンパク質が付着する現象「非特異吸着」をほぼ完全に抑制できることを明らかにしました。本研究で得られた知見は、インフルエンザ検査キットなどの体外診断用医薬品(In Vitro Diagnostics:IVD)注2)において、精度と信頼性の高い製品開発につながることが期待されます。

本研究成果は、2025年10月11日に、アメリカ化学会が発行する学術誌Langmuirにて公開されました。

■研究の背景

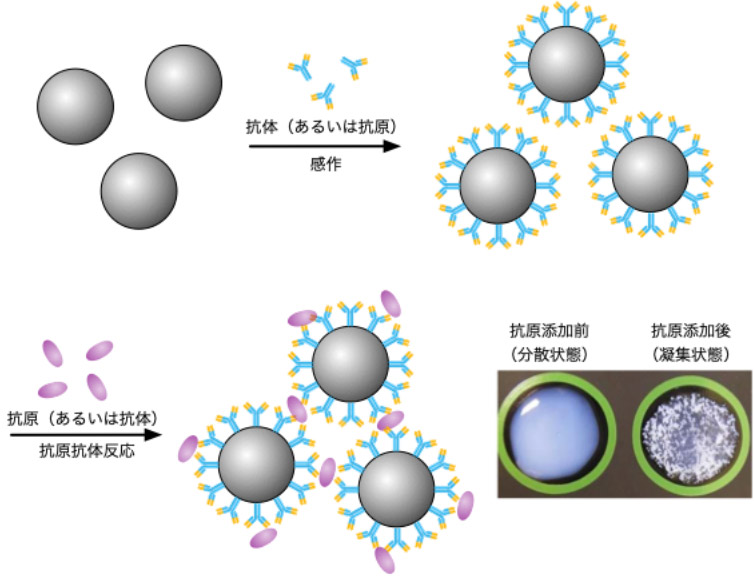

COVID-19、インフルエンザ、ノロウイルスなどのウイルス感染症への対応では、感染原因であるウイルスを特定し、急性期・回復期・既感染などの病状の各段階に応じた適切な治療方針を決定することが必要です。また、癌などの病気を早期に発見し、進行度や治療効果を正確に判定することは、生存率の向上につながります。現在までに、身体への負担が少なく、簡便性、迅速性、定量評価、コスト効率などに優れた様々なタイプのIVDが開発されています。IVDのなかでも、ラテックス粒子を利用した血液や尿などに含まれる特定のタンパク質を定量的に測定する「免疫比濁法」は、予防・診断・治療・予後管理の全ての段階を支える診断ツールとして広く利用されています。免疫比濁法では、ラテックス粒子表面に固定化した抗体(または抗原)と、血清などの検体中に含まれる抗原(または抗体)との抗原抗体反応を利用したラテックス粒子同士の特異的な凝集を「濁り度」として計測することにより、検査対象となる物質を定量的に評価することができます(図1)。

ラテックス粒子をIVDとして利用する場合、粒子の大きさの均一性とともに、抗体(または抗原)が付着する表面部位の密度を適切に制御しなければなりません。しかし、ラテックス粒子は水になじまない(疎水性)高分子から構成されており、血清などに含まれるタンパク質などの目的外の生体分子を吸着(ファウリング)しやすいという欠点があります。ファウリングは偽陽性や偽陰性の原因となることから、別の化合物(ブロッキング剤)による疎水性表面のコーティングなどの工夫が行われてきました。

研究チームはこれまで、高分子微粒子合成法に原子移動ラジカル重合(Atom Transfer Radical Polymerization:ATRP)注3)という高分子合成の手法を組み合わせることにより、親水性の高分子鎖が導入されたラテックス粒子表面へのタンパク質の非特異吸着が抑制されることを報告していました参考文献1-4)。しかしながら、IVDの精度および信頼性の向上には、主に疎水性による、タンパク質の非特異吸着のさらなる抑制が求められていました。そのためには、タンパク質が吸着しにくい「非汚損性(アンチファウリング特性)」に優れたラテックス粒子の表面構造の設計が必要でした。

■研究の成果

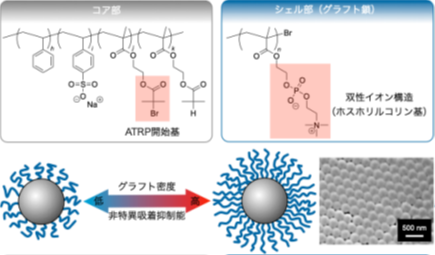

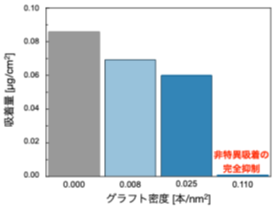

本研究では、直径が約200 nmの高分子ラテックス粒子の表面構造を細かく制御する手法を確立しました。このラテックス粒子は、ポリスチレンという樹脂を主成分としており、表面に「重合開始基(ATRP開始基)」と呼ばれる特別な重合の出発点を持たせることができます。研究チームはコア部となるラテックス粒子を合成する際に、ATRP開始基を有するモノマーとATRP開始基をもたないモノマーの仕込み組成を変えることにより、ATRP開始基の表面濃度(0.009 ~ 0.13 個/nm2)を制御することができました。 また、生体膜を構成するリン脂質に特徴的な双性イオン(両性イオン)注4)構造の「ホスホリルコリン基」を有するモノマーのATRPにより、鎖の長さが制御された高分子鎖を導入したコア-シェル型のラテックス粒子を合成しました(図2)。この結果、ATRP開始基から高効率でグラフト鎖が成長し、グラフト密度はσ = 0.008 ~ 0.11 本/nm2となりました。このコア-シェル型のラテックス粒子を、緩衝液中でタンパク質の一種であるウシ血清アルブミン(Bovine Serum Albumin:BSA)と混合し、BSAの吸着量を測定したところ、コア粒子(σ = 0.000 本/nm2)およびグラフト密度の低い(σ = 0.008、0.025 本/nm2)コア-シェル型のラテックス粒子ではある程度BSAが吸着してしまいましたが、グラフト密度の高い(σ = 0.11 本/nm2)コア-シェル型のラテックス粒子では、BSAの非特異吸着は完全に抑制されていることが明らかになりました(図3)。

■今後の展望

本研究では、ATRP開始点の表面濃度が異なるラテックス粒子の合成法を確立するとともに、ラテックス粒子表面に高密度に導入された双性イオン高分子鎖が、タンパク質の非特異吸着を完全に抑制することを明らかにしました。この成果は、免疫比濁法と呼ばれる血液検査などに使われる測定法の高性能化につながります。

免疫比濁法は迅速性、簡便性、高感度、高特異性、再現性に優れるという特徴があります。今回開発されたコア-シェル型のラテックス粒子を使用すれば、各疾病に特有のターゲット分子を固定化することによって、より正確な診断から個別化治療までを担うIVDとして、今後も広く利用されることが期待されます。

■用語解説

注1)ラテックス:元来はゴムの樹から採取される乳白色の粘性樹液を指していたが、合成ゴムを工業的に製造することが可能になった現在では、高分子微粒子の水分散体をラテックスと呼ぶ。

注2)体外診断用医薬品:医薬品医療機器等法では、「専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医薬品のうち、人又は動物の身体に直接使用されることのないものをいう。」と定められている。身近な例としては、自宅で行えるCOVID-19やインフルエンザウイルスの抗原検査キットなどがある。

注3)原子移動ラジカル重合:遷移金属錯体を用いて高分子鎖末端の炭素-ハロゲン結合を可逆的に活性化することにより、分子量や分子量分布を精密に制御することができる重合法。ラテックス粒子などの固体材料表面からATRPを行うと、鎖長が制御されたグラフト鎖を導入することができる。

注4)双性イオン:分子内に正と負の両方の電荷を有する分子やイオンを双性イオン(両性イオン)と呼び、代表的な化合物としてはアミノ酸などがある。双性イオン構造を有するモノマーの重合により得られる高分子は、超親水性、生体適合性、防汚性などに優れた特性を発現することが知られている。

■論文情報

タイトル:Controlled Grafting Density of Zwitterionic Polymer Brushes for Enhanced Antifouling Properties of Polymer Particles

著者:Ryota Niwa, Daisuke Aoki, Tatsuo Taniguchi

雑誌名:Langmuir

DOI:10.1021/acs.langmuir.5c03689

■参考文献

1)タイトル:Surface modification of polymer latex particles by AGET ATRP of a styrene derivative bearing a lactose residue

雑誌名:Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 71 (2009) 194–199

DOI:10.1016/j.colsurfb.2009.02.010

2)タイトル:Effects of graft shell thickness and compositions on lectin recognition of glycoparticles

雑誌名:Journal of Colloid Science and Biotechnology, 2 (2013) 45-52

DOI:10.1166/jcsb.2013.1028

3)タイトル:Polystyrene latex particles containing europium complexes prepared by miniemulsion polymerization using bovine serum albumin as a surfactant for biochemical diagnosis

雑誌名:Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 145 (2016) 152–159

DOI:10.1016/j.colsurfb.2016.04.055

4)タイトル:Synthesis of luminescent core–shell polymer particles carrying amino groups for covalent immobilization of enzymes

雑誌名:Colloid and Polymer Science, 300 (2022) 319–331

DOI:10.1007/s00396-021-04913-7