■研究の概要

千葉大学大学院融合理工学府博士後期課程3年の斉藤京太氏、ルンド大学(スウェーデン)の坪井助仁博士、千葉大学大学院理学研究院の高橋佑磨准教授の研究チームは、ショウジョウバエの翅(はね)の形態に着目し、進化生物学における大きな謎である「短期的な進化と長期的な進化の関連性の成立機構」に関して新たな視点を提唱することに成功しました。本研究は、短期的に起こるミクロな進化(小進化)の積み重ねによって長期的なスケールで起こるマクロな進化(大進化)が形作られるという従来の説明(制約仮説)よりも、むしろ各生物が背負っている大進化の歴史が現在の生物がもつ『変異のしやすさ』というミクロスケールでの変化を形作るという逆方向の説明(整合仮説)を支持するものであり、従来の進化理論の見直しを促す重要な知見となります。

この成果は、2025年7月7日(JST)付で国際学術誌Communications Biologyに掲載されました。

■研究の背景

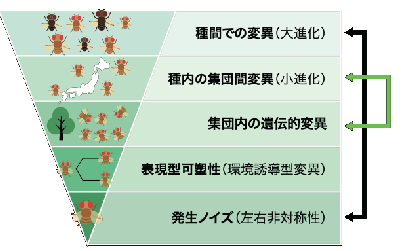

生物の進化は、小進化と大進化に大別できます。「小進化」は、集団内での遺伝子頻度の変化や集団間での遺伝的分化として現れる比較的短期的な進化であり、「大進化」は、新たな種や分類群を生み出すような長期的な進化を指します。小進化プロセスが大進化のパターンを説明しうるか、すなわち「小進化と大進化の間の関連性」については、進化生物学において古くから議論されてきました。従来は、集団内の遺伝的変異が小進化を制約し、小進化が積み重なることで大進化が形作られるという「制約仮説」が広く受け入れられてきました。この仮説では、より下位の階層の変異パターンがより上位の階層の変異パターンを形作ることを前提としています。先行研究では、遺伝的変異と小進化、大進化のパターンには相関があることが示されており、この事実が制約仮説を裏付ける証拠となってきました参考文献1)。一方で、ミクロなスケールでの生物の変化パターンと大進化のようなマクロなスケールでの変化パターンの関連性や類似性を説明するもう一つの仮説として「整合仮説」があります。この仮説では、各生物が背負っている過去の長い進化の履歴がその生物の表現型の変化しやすい方向を形作っていることを前提とし、制約仮説とはまったく逆の因果で2つの階層の関連性や類似性を説明しようとするものです。ただし、先行研究では、これら2つの仮説は独立に検証されており、2つの仮説の妥当性を比較した研究はありませんでした。

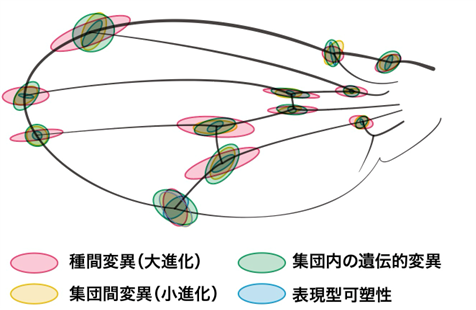

制約仮説が正しければ集団内の遺伝的変異と集団間の分化がもっとも類似すると考えられ(緑色の矢印)、整合仮説が正しければ発生ノイズと種間変異がもっとも類似(黒色の矢印)すると予測される。

2つの仮説は、階層間で表現型の変異のパターンを網羅的に比較することで区別できる可能性があります(図1)。制約仮説がより妥当であれば集団内の遺伝的変異と小進化のような隣り合った階層間での類似性がもっとも高くなると予測されるのに対し、整合仮説がより妥当であれば大進化と『変異のしやすさ(発生ノイズ)』のような最もマクロなパターンと最もミクロなパターンの間の類似性が最も高くなると予想されているためです。しかし、先行研究では、一部の階層間の関係性を明らかにしたものがあるものの参考文献2)、発生ノイズから大進化パターンまでを統一された手法で網羅的に評価した研究はありません。研究チームは階層間の表現型のばらつきを網羅的に比較することによりこれらの予測を検証し、2つの仮説の妥当性を比較することを試みました。

■研究の成果

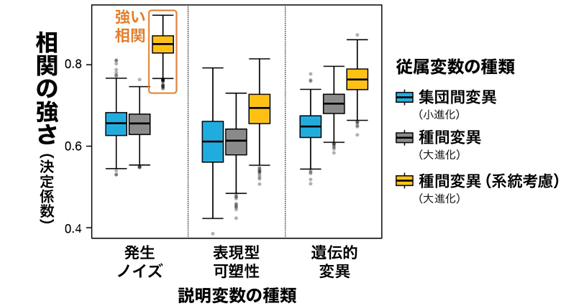

今回の研究では、ショウジョウバエの翅の形に注目し、その形態の変化パターンを個体内のノイズのようなミクロな階層から大進化のようなマクロな階層までの多数の生物学的階層(図1)で分析することで、進化のしくみに迫りました。研究チームは、①個体内に生じるごくわずかな形態の左右差(発生ノイズ注1))、②育つ環境の違いによる形態の変化(表現型可塑性)、③同一集団内の遺伝的な形態変異、④同種の集団間の形態変異(小進化)、さらに、⑤過去の約4000万年で生じた種間での形態差異(大進化)の5階層で翅の形状を定量化し、それぞれのばらつきを分散共分散行列注2)で表現し、比較しました。その結果、先行研究参考文献2)と同様、すべての階層間で翅の形のばらつき方が類似していることがわかりました。図2に示した通り、翅脈の交点ごとに形の変化のパターンを各階層で描いてみると、互いに類似していることがわかります(発生ノイズは翅の左右差として算出されるため、図示できない)。重要なことに、階層間で類似性の強さを比較してみると、「①発生ノイズによる形態変異」と「⑤種間での形態変異(系統考慮)注3)」の間に、もっとも強い相関が認められました(図3)。この結果は「整合仮説」を強く支持するものです。一方で、従来の理論が予測するほどではなかったものの、「③遺伝的変異」と「④小進化:集団間変異」の間にも有意な相関が確認され、「制約仮説」の妥当性も一部支持されました(図3)。以上の結果は、変異から小進化や大進化へのボトムアップ的かつ一方向的な因果ではなく、大進化から発生ノイズのようなトップダウン的な因果の重要性や、生物学的階層での双方向的な因果が生物の形の多様性を形作っていることを示唆しています。

各楕円は、それぞれの部位がばらつく方向性を示している。楕円の長軸方向にばらつきが大きいことを意味する。

発生ノイズと種間変異(系統考慮)との関係がもっとも強く、整合仮説を強く支持する結果となった。

■今後の展望

本研究成果は、「小さな遺伝的変化の積み重ねが大進化を導く」とするこれまで信じられてきた進化の理解を見直し、むしろ“これまでの大進化の歴史”と“生物の変化しやすい方向”が共鳴するという見方を強く支持する成果です。本研究は、進化の予測可能性という難題に対し、新たな理論的基盤を提供するものとして、今後の進化生物学における重要な指針となることが期待されます。

■用語解説

注1)発生ノイズ:同じ遺伝子を持つ個体が完全に同一の環境で生育しても、発生過程で微細な形の違いが生じること。例えば、昆虫の左右の翅の形にわずかな差があるのは、この発生ノイズが原因だと考えられている。

注2)分散共分散行列:複数の形質がどのように変化し、互いにどの程度連動して変化するかを表すための数学的な表現方法。

注3)種間変異(系統考慮):通常の種間変異では系統は考慮せず、単純な種間の差異を捉えている。一方で、系統樹情報を用いて推定される種間変異は種間の形質の進化速度を表しているので、より正確な大進化パターンとして考えられている参考文献3)。

■関連する研究プロジェクト

本研究は、以下の助成金の支援を受けて実施されました。

科学研究費助成事業「多次元形質空間におけるマルチレベルな表現型のゆらぎの統合と進化の方向性の予測」(20H04857)

■論文情報

タイトル:Conserved wing shape variation across biological scales unveils dialectical relationships between micro- and macroevolution

著者:Keita Saito, Masahito Tsuboi, Yuma Takahashi

雑誌名:Communications Biology

DOI:10.1038/s42003-025-08376-2/

■参考文献

1)タイトル:Evolvability predicts macroevolution under fluctuating selection

雑誌名:Science

DOI: 10.1126/science.adi8722

2)タイトル:Macroevolution along developmental lines of least resistance in fly wing

雑誌名:Nature Ecology and Evolution

DOI: 10.1038/s41559-025-02639-1

3)タイトル:Mutation predicts 40 million years of fly wing evolution

雑誌名:Nature

DOI: 10.1038/nature23473

4)2024年1月10日発表プレスリリース『左右非対称さは「環境変化への柔軟性と関係する」―遺伝子ない変異と進化との間の新たな関連を発見―』