※記事に記載された所属、職名、学年、企業情報などは取材時のものです

千葉大学子どものこころの発達教育研究センターでは、精神疾患の治療に「認知行動療法」(Cognitive Behavioral Therapy: CBT)を提供している。認知行動療法はいったい、脳のどこにどう働きかけているのだろうか? 副センター長の平野好幸教授は、磁気共鳴機能画像法 (fMRI)を使って「脳の働きかた」を見ることで、不安症や強迫症の患者さんの脳で何が起きているか、治療効果が出やすい人と出にくい人の違いなどを明らかにしようとしている。

「脳の働き」から、こころの不調を客観的に把握する

――まず、認知行動療法とは何かを教えてください。

認知行動療法(以降、CBT)は、うつ病などの精神疾患を対象とする心理療法の一つです。医師の指導のもと、患者さんが自分の「認知」(ものごとのとらえ方)や「行動」のパターンを見直し、変えていくことで、症状を軽快させることができます。実は薬を使う治療法と同等か、それ以上の効果があることを示した研究もあります。

ではいったい、何がどうなって効いているのか。私はそれを脳科学的なアプローチから明らかにしようとしています。より具体的に言うと、「CBTによって脳の働きがどう変わって回復していくのか」を見ようとしています。

そのためにはまず、患者さんとそうでない方の脳の働きがどう違うかを知る必要がありますよね。また、患者さんがどれぐらい重症なのか、CBTによってどれぐらい症状が軽減したのか、といったことも、いまは患者さんの自己申告、つまり主観からしか知ることができません。でも、脳を見ることでそれがわかれば、症状を知るための客観的な指標として使うことができます。

――高血圧か否かを知るには血圧という指標が使えるように、精神疾患の「外から測ってわかる指標」を開発しよう、ということですね。脳の外見を見て、患者さんとそうでない方との違いや症状の変化がわかるものなのでしょうか?

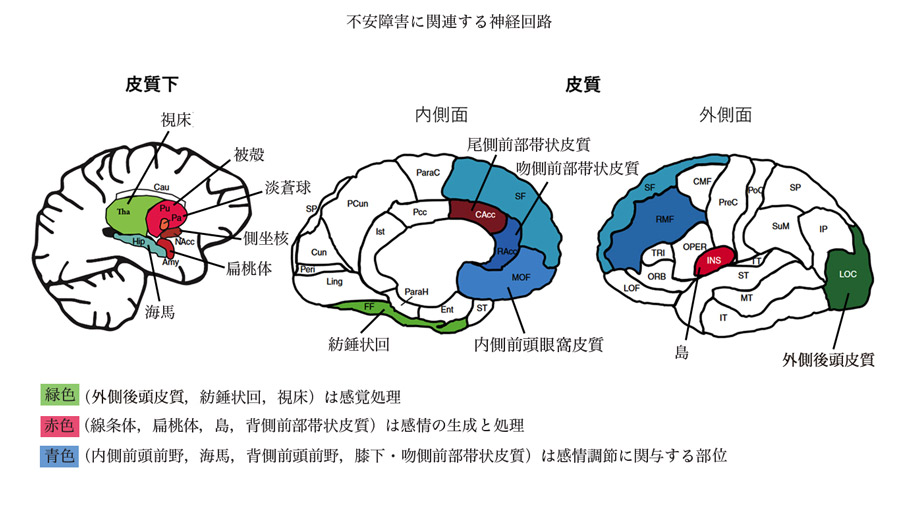

一例を挙げるなら、手洗いや確認などの行動がやめられなくなってしまう「強迫症」の人はそうでない方より脳の淡蒼球(たんそうきゅう)*1という場所の体積が大きく、逆に海馬(かいば)*2が小さい傾向が報告されています。

ただ私自身が研究対象としているのは、脳のどこが活発に働いているか、どの部分とどの部分の結びつきが強いかなどの「脳の働きかた」です。脳全体の血流の変化を見ることができる磁気共鳴機能画像法(functional Magnetic Resonance Imaging: fMRI。以降、fMRI)を使い、脳の中で活発に働いている部分に注目しています。

*1淡蒼球(たんそうきゅう): 脳の皮質下構造である大脳基底核の一部で、前脳の各大脳半球内に位置しており、被殻とともにレンズ核を形成し、その内側に位置している。

*2海馬(かいば): 大脳辺縁系の一部で、記憶の司令塔とも呼ばれる脳の部位。

区別がつきにくい病気を脳から判別できる

――どのようなことがわかってきたのでしょうか?

たとえば、日常生活全般において過剰な心配をする全般不安症と、社交の場面において強い不安を感じる社交不安症は、両方の病気を持っている人もいれば片方だけの人もいます。両者は治療アプローチが異なるので、適切な治療をするためにはまず正確に診断しないといけません。私たちの研究では、脳内ネットワークの違いによってこの2つを区別できる可能性があることを明らかにしました。

同時に、患者さんとそうでない方とで脳の働きがどう違うかも研究していますので、その成果は治療ターゲットとなる部位を探す際にも役に立つだろうと期待しています。効果的な薬が見つかっていない精神疾患で、その部分に作用する薬を開発する、といった応用もできるかもしれません。

――既存の薬が脳にどのように効いているかもわかりますか?

いえ、私が所属するセンターはCBTを行うところですので、CBTの治療効果に注目して研究しています。CBT前と後で脳のどこが変化したかを見るだけでなく、効きやすい人と効きにくい人も見分けることができます。

――どうやって見分けるのですか?

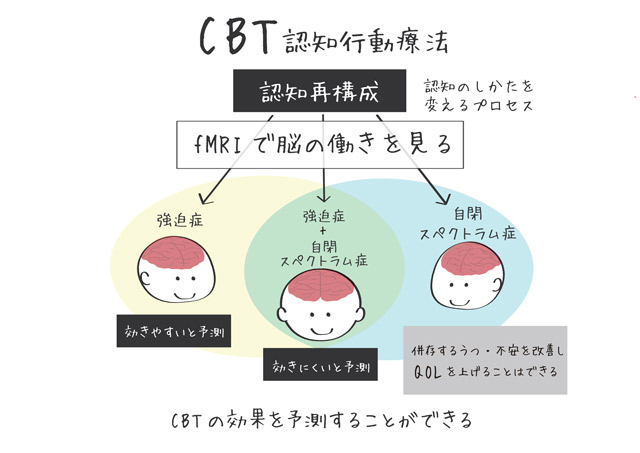

CBTには、認知のしかたを変える「認知再構成」というプロセスがあります。たとえば、手を何時間も洗わないと気が済まない強迫症の人に、そんなに洗わなくてもなんとかなる、と認知を変えるように働きかける、などですね。

その「認知再構成」が行われるときに働く部分が、fMRIを使った研究でわかってきたんです。また別の研究で、もともと自閉スペクトラム症がある人はあまり活発に働いていないと思われる部分がある(後頭皮質の体積が小さい=あまり活発に働いていない、と推測)こともわかりました。

すると、自閉スペクトラム症と強迫症の両方をもっている人は、強迫症の治療としてCBTは効きにくいことが予想されます。このように、疾患によって「CBTの効きやすさの違い」が現れる要因があるかもしれません。

――レントゲンや血液検査とは違い、多くの患者さんのfMRIを、しかも治療前後で撮って比較するのは大変そうですね。

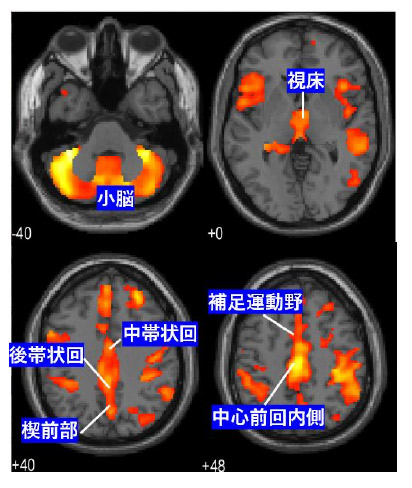

たしかに、こうした研究は1施設で診られる症例数に限りがあり、症例数が少ないと研究として一貫した結果が出ないという弱点をはらんでいます。そこで、全国5施設との共同研究で、拒食症の女性の脳形態画像*1と脳機能画像*2の解析を行いました。集まった画像は拒食症の女性と拒食症ではない女性、それぞれ100以上。この数での解析は世界最大規模です。

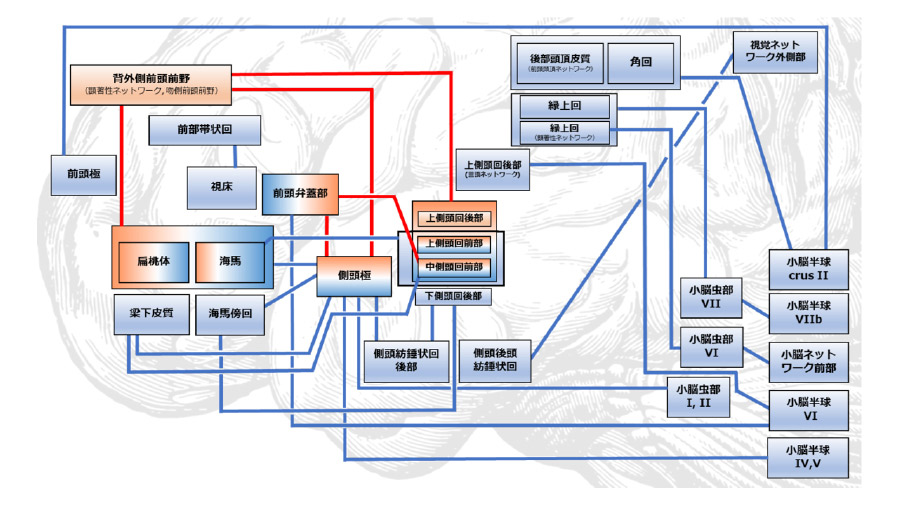

拒食症の人は、そうでない方に比べ赤線ネットワークの機能が高く、青線ネットワークの機能が低下している

また、これらの研究では、拒食症の女性は脳のいろいろな場所で灰白質(かいはくしつ)*という部分の体積が拒食症ではない女性より少ないことや、体積の減少と重症度が比例していることをはじめ、拒食症の女性とそうではない女性とで違う脳機能を示す場所を45カ所、見つけることができました。

私が主に対象としているのは、拒食症と社交不安症です。こうした方々の脳の特徴を調べることで、治療法の開発や改善に貢献できたらと思っています。

*灰白質(かいはくしつ): 中枢神経系組織の中でニューロン(神経細胞)の細胞体が集まる領域。

研究の知見を治療だけでなく予防に応用したい

――今後、この研究がどのように使われていくことを期待していますか?

治療法の研究に応用されるとともに、予防や早期発見にも使われるようになるといいなと思っています。どうも自分のメンタルの調子が悪いな、と思ったときに、画像診断で「いまのあなたの脳はうつの状態の脳に近いですよ」と教えてもらえれば、早めに対処することができますよね。病院に行くとか、仕事を休むとか。

日本は人口あたりのMRIの装置がかなり多い国なので、年に一度の健康診断のような形で活用する、ということも考えられるのではと思います。

――子ども向けの認知行動療法的なプログラムも開発されたそうですね。

小学校5~6年生向けに、学校の授業で年間を通じて使っていただくことを想定した教材「レジワールドの冒険」を作りました。この教材開発はブラジルとの国際共同研究で行なったもので、ブラジルの小学校でも使う予定です。

どんなできごとにも決して動じない頑丈な心をもつことは難しいですが、それでも幸せに生きていくことはできます。そのとき、必要なのが「レジリエンス」。強風にあおられても元に戻れる樹木のようなしなやかさのことです。「レジワールドの冒険」は、このレジリエンスを養うための教材です。

小さなときからレジリエンスを養っておくと、人生を通してメンタルヘルスを保つ助けになりますし、精神疾患の予防にもなると期待しています。あくまで私見ですが、精神疾患にならずに済んでいる人は自分で自分にCBTをやっているんじゃないかと思うんですよね。

――医療だけでなく、教育分野にも目を向けていらっしゃるんですね。

教育は、大きな意味では予防医学にも繋がりますから。今回の教材開発には、研究室のメンバーであり、看護師資格をもつ特任研究員が、深くかかわっています。

――他分野との連携が進んでいるんですね。

そうですね。実は私自身は獣医学の出身ですが、研究室には医師、看護師、理学療法士といった医療関係者だけでなく、工学や教育学のバックグラウンドを持つメンバーもいて、本当に多彩なチームになっています。国際性も豊かなんですよ。現在、17名の学生が在籍していますが、そのうち7名は中国、トルコ、インドネシアからの留学生です。

学生さんには常日頃から、さまざまな人と自分の研究についてディスカッションしてほしいと伝えています。私も、研究テーマについては仲間や学生さんからの発案を広く採り入れ、医療の発展につながる「意義の高さ」と、研究として突き詰めたいと思える「面白さ」を兼ね備えたテーマを選ぶようにしています。

● ● Off Topic ● ●

外国の料理を作るのがお好きなんですね。たとえば、どんなお料理を?

この間は陝西油潑麺(中国の油そば)を作りましたよ。辛いものが家族に好評なんです。唐辛子や花椒の種類も工夫しています。

サイクリングもご趣味とのこと。どんなところに行かれるのですか?

クロスバイクで里山のルートを探索するのが好きです。千葉市やその周辺でも美しい風景が残されていてとても気持ちよかったですね。この間は佐倉まで行きました。

インタビュー / 執筆

江口 絵理 / Eri EGUCHI

出版社で百科事典と書籍の編集に従事した後、2005年よりフリーランスのライターに。

人物インタビューなどの取材記事や、動物・自然に関する児童書を執筆。得意分野は研究者紹介記事。

科学が苦手だった文系出身というバックグラウンドを足がかりとして、サイエンスに縁遠い一般の方も興味を持って読めるような、科学の営みの面白さや研究者の人間的な魅力がにじみ出る記事を目指しています。

撮影

関 健作 / Kensaku SEKI

千葉県出身。順天堂大学・スポーツ健康科学部を卒業後、JICA青年海外協力隊に参加。 ブータンの小中学校で教師を3年務める。

日本に帰国後、2011年からフォトグラファーとして活動を開始。

「その人の魅力や内面を引き出し、写し込みたい」という思いを胸に撮影に臨んでいます。