千葉大学大学院融合理工学府博士前期課程2年生の溝渕隼也氏と環境リモートセンシング研究センター(CEReS)の入江仁士教授ら研究グループは、同グループが展開する国際リモートセンシング観測網「A-SKY」で用いられる多軸差分吸収分光法(A-SKY/MAX-DOAS法)注1)を活用することで、線状降水帯など集中豪雨の引き金となる大気下層における水蒸気濃度の「水平方向の不均一性 (場所ごとの違い)」が、大気が不安定な時ほど顕著になる傾向を6年間の長期連続観測により世界で初めて明らかにしました。

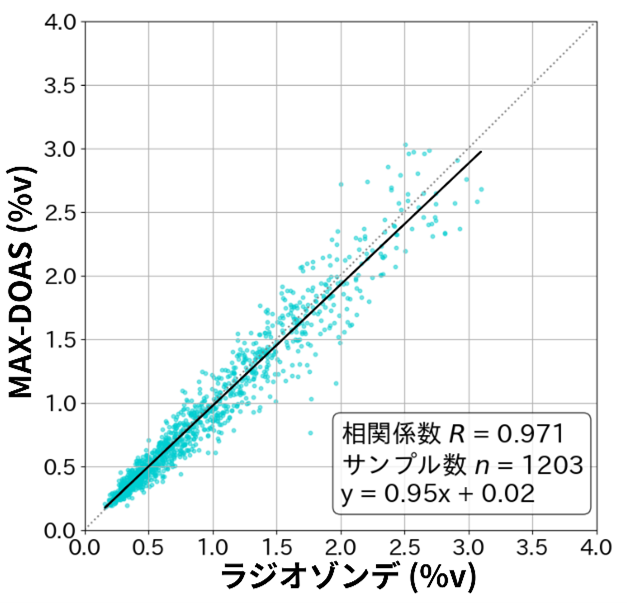

この水蒸気の水平不均一性は、気象庁の高解像度の数値予報モデル注2)でも適切に検出されておらず、本研究成果は豪雨災害の早期警戒や予測精度向上に貢献することが期待されます。また、本手法を高層気象観測(ラジオゾンデ)注3)と比較検証したところ、極めて高い観測精度を示すことも実証しており、信頼性の高い新たな水蒸気観測手法としての有効性を示しました(図1)。

本研究成果は、2025年7⽉11⽇に英⽂電⼦ジャーナル Progress in Earth and Planetary Science (PEPS)に掲載されました。

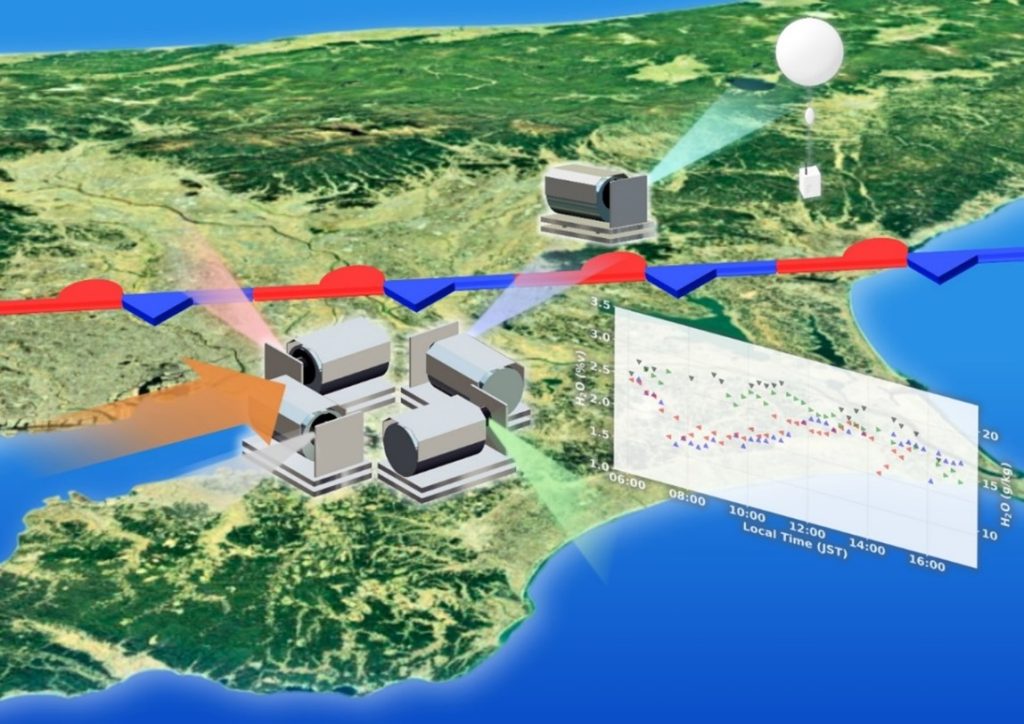

右上部:つくばに設置されたA-SKY/MAX-DOASおよびラジオゾンデによる観測で水蒸気濃度の精度検証を実施した様子。

中央:千葉に設置された4台のA-SKY/MAX-DOAS 「4AZ-MAXDOASシステム」。これらを組み合わせて下層水蒸気の水平不均一性を観測する。

図中時系列変化のグラフ:停滞前線の南側から暖かく湿った空気が流入していた事例において、千葉の4方向で水蒸気濃度のばらつきが顕著に観測された様子を表現している。

■研究の背景

大気中の水蒸気は、対流活動や降水現象を引き起こす重要な要素であり、数値予報モデルにおける再現性の鍵を握っています。特に、線状降水帯のような集中豪雨をもたらす現象では、地上から約1 km以下の大気層において、暖かく湿った空気の流入が継続的に発生することが知られています。この層の水蒸気を正確に観測することは、予測精度向上のために不可欠です。しかし、これまで研究に用いられてきたラジオゾンデやGPS、マイクロ波放射計といった観測手法には、観測点の数が限られていたり、縦方向の細かい変化を捉えにくかったりといった制約があり、特に大気下層における水蒸気の水平方向の不均一性を継続的かつ高精度に把握することは困難でした。 こうした背景のもと、本研究では、国際リモートセンシング観測網A-SKYの枠組みの下で観測されている、つくばと千葉のA-SKY/MAX-DOASを活用し、大気下層の水蒸気観測の精度を検証するとともに、水蒸気濃度の水平不均一性の観測能力を評価することを目的としました。

■研究の成果

まず、つくばにおいてラジオゾンデの観測値と比較した結果、A-SKY/MAX-DOASで得られた水蒸気濃度は相関係数注4)0.971(サンプル数1203)と大部分が一致し、本手法の信頼性が確認されました(図2)。

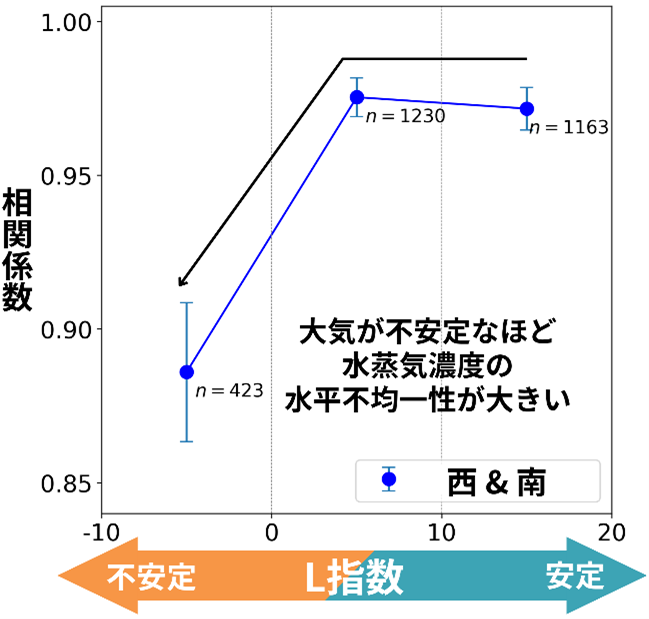

さらに、千葉市に設置された4方位観測システム(4AZ-MAXDOAS)注5)により、水蒸気濃度の水平方向の不均一性を捉えることに成功しました。高度0–1 kmの4方向のデータを解析したところ、大気が安定しているときには各方位間の相関係数が0.95を超えていたのに対し、不安定な大気状態では0.95を下回り、一部では0.90を下回ることも確認され、大気不安定時に水蒸気の不均一性が顕著となる傾向が明らかになりました(図3)。

この傾向をさらに詳しく検証するため、水蒸気の水平不均一性が特に顕著かつ大気が不安定だった15事例を抽出し分析したところ、そのうち10事例で千葉の北側に停滞前線が存在する状況で発生していることが分かりました。気象庁の高解像度の数値予報モデル(局地解析)によれば、これらの期間には前線に向かって暖かく湿った空気が流入しており、この水蒸気の輸送が不均一性および大気の不安定化に寄与していたと考えられます。

また、A-SKY/MAX-DOASによって捉えられたこれらの不均一性は、局地解析ではA-SKY/MAX-DOASの誤差範囲内には収まっていたものの、それらは適切に検出されていませんでした。このことは、局地解析では見落とされがちな大気下層の水蒸気濃度の水平不均一性を把握するうえで、A-SKY/MAX-DOASが果たす重要な役割を示しています。

■今後の展望

本研究で得られた知見は、A-SKY/MAX-DOASが豪雨予測に重要な下層大気における水蒸気の水平不均一性を把握する新たな手法として、数値予報モデルの精度向上に寄与することが期待されます。今後、観測地点の拡充やマイクロ波放射計などとの比較を通じて、より広域かつ高精度な水蒸気構造の把握を目指します。研究グループは、A-SKY/MAX-DOASの活用を継続し、豪雨災害の早期警戒や予測精度の向上に貢献していきます。

■用語解説

注1)多軸差分吸収分光法(A-SKY/MAX-DOAS法):太陽光を利用し、大気中に含まれる水蒸気や二酸化窒素などの微量な気体の特徴的な光の吸収(吸収スペクトル)を解析する地上設置型のリモートセンシング装置またはその技術。A-SKY は国際的な観測ネットワークの名称で、MAX-DOASはMulti-Axis Differential Optical Absorption Spectroscopy の略。

注2)数値予報モデル:大気や海の状態をコンピューターで計算し、未来の天気を予測するためのシミュレーションモデル。地球全体を細かい格子に分け、観測データをもとに現在の気象状態を再現し、物理法則に基づいて将来の変化を計算する。気象庁では数km単位の高解像度モデルを使って運用している。

注3)ラジオゾンデ:気象観測用のセンサーを気球に取り付けて成層圏まで上昇させ、上空の気温・湿度・気圧・風向・風速といった大気の鉛直構造(プロファイル)を測定する観測手法。日本では全国16地点で1日2回の観測が行われており、上空の詳しい気象状況を把握するために広く用いられている。

注4)相関係数:2つの変数の間にどの程度関係があるかを示す統計指標で、「–1 から +1 の間」の値を取る。+1に近いほど強い正の相関、–1に近いと強い負の相関を意味し、0に近い場合はほとんど相関がないことを表す。本研究で得られた相関係数 0.971 は、非常に強い正の相関があることを示しており、観測結果の高い一致度を意味している。

注5)4AZ-MAXDOAS:千葉大学の屋上に設置されたシステムで、MAX-DOASの視線を東西南北の4方向に向けて観測を行う。従来は、広い範囲の大気の状態をより正確に把握するために用いられてきたが、本研究では、各方向の水蒸気濃度を比較することで、水平方向の不均一性を捉えるために活用された。

■研究プロジェクトについて

本研究は、環境再生保全機構の環境研究総合推進費(JPMEERF20215005)、日本学術振興会の科学研究費助成事業(JP22H03727、JP22H05004)、宇宙航空研究開発機構(JAXA)の第3回地球観測研究公募(課題番号:19RT000351)の支援を受けて遂行されました。

■論文情報

タイトル:Long-term continuous observations of the horizontal inhomogeneity in lower-atmospheric water vapor concentration using A-SKY/MAX-DOAS

著者:Shunya Mizobuchi, Hitoshi Irie, Shingo Shimizu

雑誌名:Progress in Earth and Planetary Science (PEPS)

DOI:10.1186/s40645-025-00724-4