※記事に記載された所属、職名、学年、企業情報などは取材時のものです

人工知能(AI)の目覚ましい発展により、学問上のさまざまな問題が解かれようとしている。しかし、国際高等研究基幹/大学院情報学研究院の計良宥志准教授は、AIのための「問題を作る」ことを研究の一つにしている。一体どういうことなのだろうか。

専門は代数学。代数学とは、中学校や高校の数学で学ぶ二次方程式のように、文字を使って方程式の解法を研究する学問である。計算機(コンピュータ)で代数的に計算する計算代数と、AIの融合を掲げている計良准教授に、AIが数学の世界をどう広げるのか、話を伺った。

「問題を作る」という新たな研究の誕生

——計算代数にAIを導入するとはどういうことでしょうか?

方程式を解くことは学問や産業など、さまざまな分野で活用されています。しかし、計算代数のアルゴリズムは処理速度が非常に遅く、設定にもよりますが場合によっては変数の数が5-10程度でも計算量が爆発し、応用のスケールでは使えないことが知られています。変数を増やしたくても、一般的な数学的手法によるアルゴリズムで高速化させることに行き詰まりを感じていました。

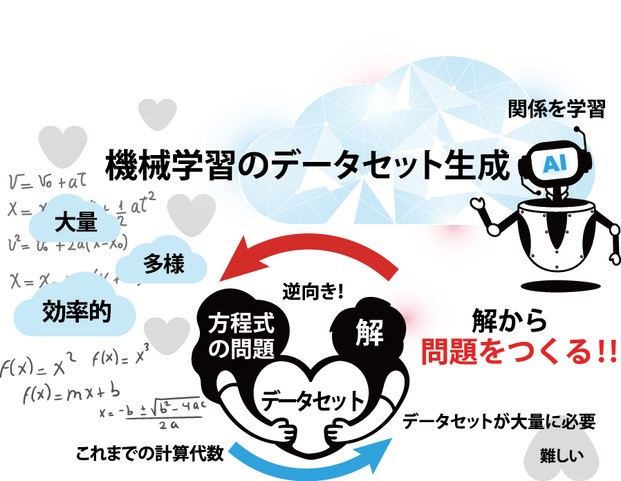

そこで私はAI、特に機械学習を用いて、計算代数における処理速度の課題解決を目指しています。例えば方程式の場合、方程式とその解をペアにしてその関係を学習することで、AIは方程式の解き方がわかってくるということです。

——この研究の新しさはどこにあるとお考えでしょうか?

「問題を作る」ことです。機械学習では、学習するためのデータセットが大量に必要になります。計算代数では、方程式の問題と答えのペアがデータセットです。ところが、このデータセットを用意することが実は難しいのです。そこで、多様かつ大量に、さらに効率的にデータセットを得ることを目的に、今までの「問題から解を導く」だけではなく「解から問題を作成する」ことを提案しています。

これまでの代数学では、問題が先にあり、計算して解を得るのが研究の方向でした。一方、解から問題を作成するという「逆向き」は、動機がなかったためにほとんど研究されてきませんでした。ところが、機械学習のデータセット生成という目的ができたため、逆向きの研究に新しい意味が生まれています。実際、数学者が逆向きの研究で新たな発見をしているなど、分野の広がりを感じています。そこに研究の面白さがあると思っています。

指導教官と書籍との偶然の出会い

——計良先生が今の研究テーマに至ったきっかけを教えてください。

大学入学当初は特に「これがやりたい」というものはなく、数学やプログラミングに漠然と興味があったくらいでした。研究室配属のとき、生物進化を模倣した「遺伝的アルゴリズム」という最適化の手法に取り組んでいる研究室に入ったのですが、ちょうどその年に着任された情報生物学を専門としていた先生が、「代数に興味はないか?」と声をかけてくれました。

そのとき偶然にも、代数の本を買って読んでいたところだったんです。普段はあまり数学の本を積極的に買うタイプではないのですが、表紙に惹かれて手に取ったガロア理論の代数学がとても面白く、「これも何かの縁かもしれない」と感じたのが、今の研究テーマに取り組むきっかけです。

学部卒業後、修士課程ではコンピュータビジョン*の研究室に移ったのですが、博士課程に進学するときに「もう一度代数をやりたい」と思い、学部生のときの研究室に戻って代数の研究を再開しました。学部と修士課程のときは計算のためにアルゴリズムを使うだけでしたが、博士課程では計算代数とアルゴリズムを融合させるようになり、代数学をより深く掘り下げて研究するようになりました。

*コンピュータービジョン:カメラで撮った画像や映像をコンピューターが見て理解する技術。たとえば人の顔を見分けたり、車や物を認識したりするしくみを研究する。

——学部生と修士課程とでは研究テーマが大きく変わったように思えますが、先生はどう捉えていますか?

根底にある代数は共通していると思います。学部生のときは「線形代数」という分野を扱っていたのですが、いわゆる古典的な機械学習は線形代数の世界なので、機械学習を通じて線形代数の理解を深めることができました。

その後修士課程では、代数の発展版である「計算代数」という非線形代数の分野を研究しました。学部生と修士課程で研究テーマは違いましたが、線形代数と非線形代数が自分の中でつながって代数全体を深く理解できたという感覚があります。

情報収集はスピーディーに、研究は腰を据えて

——AIはスピード感が求められる分野ですが、どのように情報をキャッチアップしていますか?

流行が変わるスピードが速いので、情報収集は量を意識しています。研究室のセミナーでは毎週3〜4人程度が担当になり、それぞれ3〜4本程度の論文を紹介しています。また、日頃から研究室のチャットツールに論文を流して、メンバー間で情報共有をしています。

もう一つ、国際会議の参加も重視しています。AI分野の国際会議では、採択されると全てポスター発表形式になります。1回の会議で5,000本くらい採択されるので、大量の情報をインプットできます。ポスターは視覚的に工夫されており、歩いてポスターを眺めるだけで研究の大局を感じ取ることができます。気になったものがあればその場で著者に話を聞きます。場合によっては共同研究のきっかけになるんですよ。

一方、計算代数の国際会議は採択数が70本くらいで、会議開催中は毎日同じ研究者と会えるため、深い議論ができるという特徴があります。共同研究に、より発展しやすい機会になっていると思います。

——そういった情報収集を踏まえた上で、計良先生自身はどのように研究テーマを設定されていますか?

他の人が参入するには障壁が高い研究を意識してテーマ選びすることを心がけています。私の場合、代数という他の人があまり持っていないバックグラウンドを活用して、代数と何かを掛け合わせるような研究に取り組んでいます。過度な競争がないので、割と腰を据えて研究を進めることができます。

もう一つ意識していることは、「数値でベストを競うような研究はしない」ということです。物体認識や画像分類など、何かのタスクで一番精度が高いということを目指していると、代謝が早い領域なので新しい手法が次々と生まれています。仮に今は最先端だったとしても1か月後に追い抜かれたら、それは自分が研究として行う価値がなくなってしまいます。表面上の数値ではなく、質的に違う研究となるようテーマを設定しています。

私の研究室では実際に手を動かすのは各プロジェクトにつき学生1人、もしくは私自身なので、マンパワーで勝負するようなことはせず、教育の観点から学生自身の研究として深掘りできる研究を心がけています。

知的好奇心をくすぐる面白い研究に人が集まってくる

——今後、代数とAI研究の融合はどうなっていくと考えていますか?

これまでAIはベンチマークとしての性能を目指していたのが、今後は実応用に向かっていくと思います。科学の分野では‘AI for Science’と呼ばれていますが、計算代数の分野もAIを取り入れていくことになると予想しています。もともと代数という分野があったところに計算機が登場して計算代数が生まれました。今、AIが登場したことで、AI代数とよばれるような分野ができるかもしれません。呼び名がどうなるかわかりませんが、代数分野をさらに拡張したいと考えています。

現在、数学者でも簡単にAI学習ができるようなライブラリを学生と一緒に作成しており、数学者自身が分野を拡張できる環境を作っています。

さらに、記号計算・計算代数における機械学習・深層学習応用の新しい研究フォーラムであるSymbolic Computation and Machine Learningの運営委員12名のうちの1人として参加しています。そこで、計算代数とAIがさらに融合できるよう、ネットワークの構築を目指しています。

——AI研究においても交流や出会いが必要だとお考えなのですね。

そのとおりです。人々が出会って新しいアイデアが生まれ、共同研究などを通じて分野は発展します。

交流のためには、自身の研究テーマや研究分野が魅力的であることが重要です。私は、研究においては「面白い」「知的好奇心をくすぐる」といった要素も非常に大切と考えています。エンジニアリングや技術開発の分野では、安全性や正確性など社会実装のための制約が大きく、特にAI分野は、ともすれば知的好奇心よりも目的志向が優先されがちです。もちろん目的志向も重要ですが、やはり研究が「面白い」と感じられることが、多様な人が集まり、交流が生まれる原動力になると私は考えています。

情報学やAI分野以外のバックグラウンドを持つと独自色が出せますし、インパクトのある研究を打ち出せます。そのためには論文を発表し、それを元にネットワーキングを行うことが大事だと思います。

● ● Off Topic ● ●

趣味はボルダリングとのことですが、頻繁にされているのですか?

研究者でボルダリングが趣味の人は多くて、研究会や会議で知り合った同年代の人とプライベートで一緒に行くこともあります。

趣味友達にもなっているのですね。

以前、若手交流会に参加したとき、シニアの先生から「研究を通じて友達になるのではなく、まず友達になりましょう」と言われました。その入り口は趣味だと思うので、交流のためにも何か趣味を持つのは大事ですね。

インタビュー / 執筆

島田 祥輔 / Shosuke SHIMADA

名古屋大学大学院理学研究科修了。

食品メーカーで製造および商品開発を経験後、2012年からフリーランスライターとして活動中。

得意分野は生命科学、医学。記事には情熱を注ぎつつも正確性を重視し、誇張なしでサイエンスの魅力を広げることに注力します。

撮影

関 健作 / Kensaku SEKI

千葉県出身。順天堂大学・スポーツ健康科学部を卒業後、JICA青年海外協力隊に参加。 ブータンの小中学校で教師を3年務める。

日本に帰国後、2011年からフォトグラファーとして活動を開始。

「その人の魅力や内面を引き出し、写し込みたい」という思いを胸に撮影に臨んでいます。

連載

AIが拓くこれからの研究

医療、看護、気象、映像、数学。——AIにより各分野の研究はどのように深化していくのか。AIを活用し、新たな知を切り開く研究者を紹介する。

-

#1

2025.07.28

AIで進化する疾患の予測×分類×治療〜共同研究が拓く治療学の未来

-

#2

2025.08.18

看護とAIが共存する未来のために〜データと向き合い、より良いケアを

-

#3

2025.09.01

より自由に、使いやすく。データベースのオープン化〜実験が苦手だった学生は、なぜデータサイエンスの道に進んだのか

-

#4

2025.09.16

2050年、集中豪雨被害のない未来に向けて〜AIが変える気象制御と天気予報

-

#5

2025.10.06

“見えない”を映し、“アニメ”を彩る ~AIと物理が描く映像の未来

-

#6

2025.10.27

AIが数学を拡張する〜機械学習が生んだ「問題を作る」逆向き研究の世界