※記事に記載された所属、職名、学年、企業情報などは取材時のものです

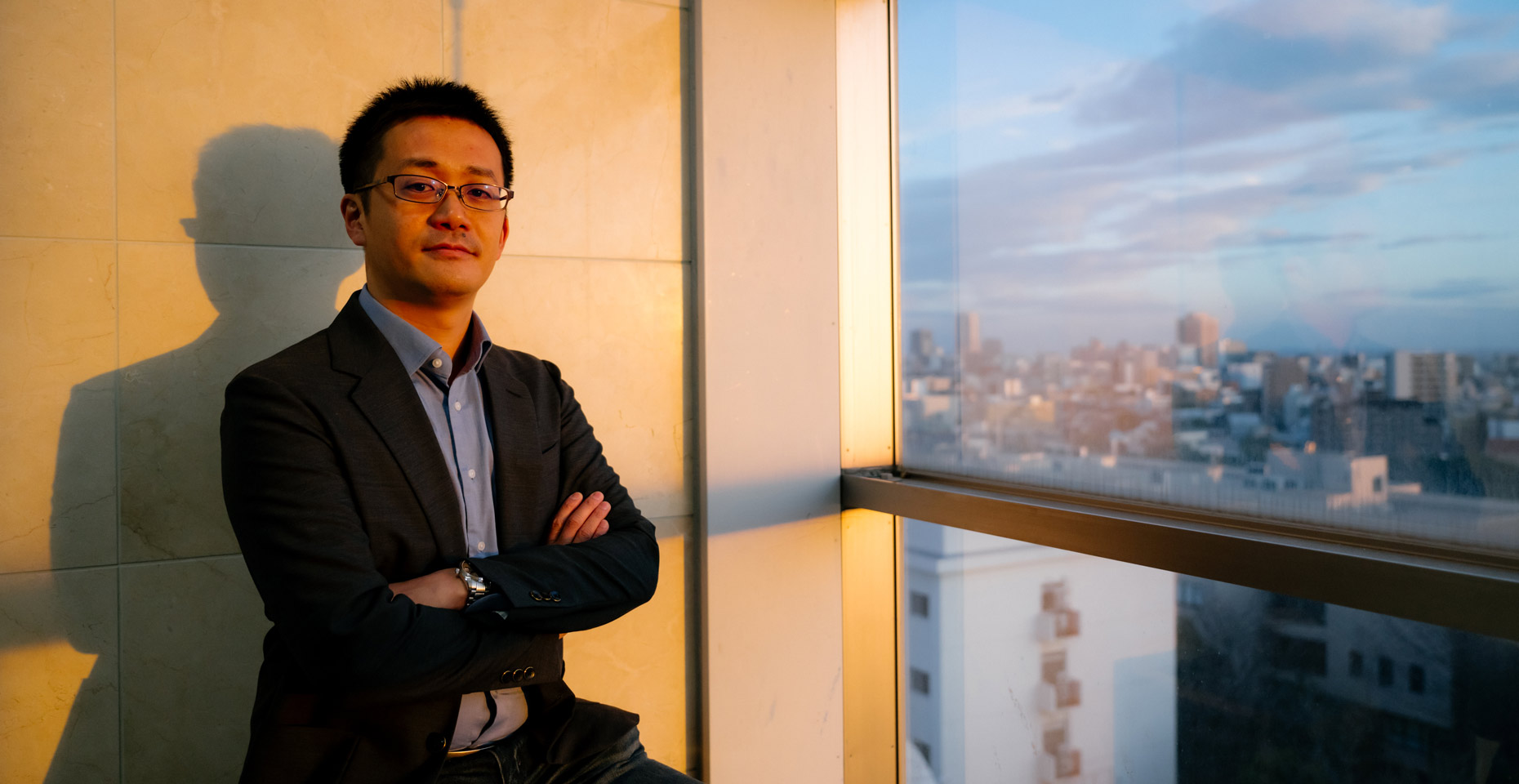

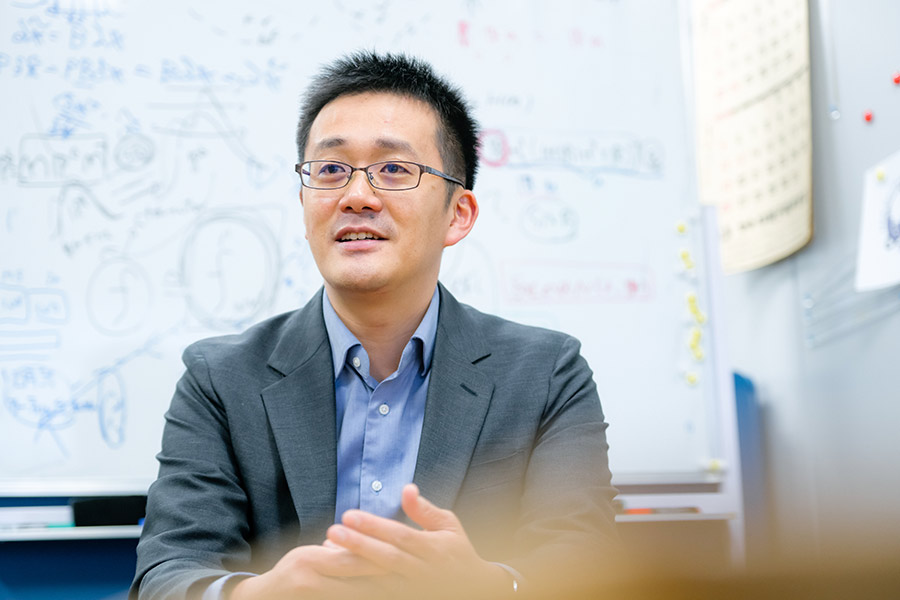

台風や線状降水帯などによる大雨の被害が激甚化する日本。その被害を軽減するために、「海上で人工的に大雨を降らせ、陸上への集中豪雨を抑える」という新しい発想のプロジェクトが進められている。内閣府のムーンショット型研究開発制度に採択されたこのプロジェクトでプロジェクトマネージャーとして研究チームを率いるのは、国際高等研究基幹/環境リモートセンシング研究センターの小槻峻司教授だ。

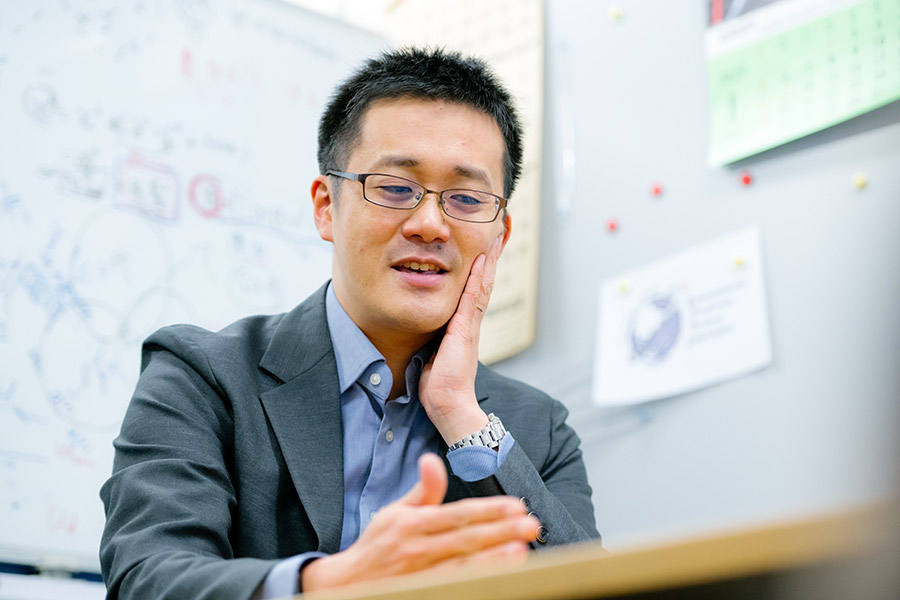

研究室の運営や議論はロジカルに行いつつも、「何かを成し遂げようとするとき、最後には熱意やエネルギーで決まる」というイズムをもつ小槻教授。今回は気象制御やAI天気予報研究の現状、そして研究を進める上での心構えなどを伺った。

「気象制御のツボ」をつき、海上で雨を降らせる

――ムーンショット目標で取り組んでいることを教えてください。

ムーンショット目標8「2050年までに、激甚化しつつある台風や豪雨を制御し極端風水害の脅威から解放された安全安心な社会を実現」の中で、「海上豪雨生成で実現する集中豪雨被害から解放される未来」というプロジェクトを率いて気象制御を目指しています。

日本では水害による被害額は多い年で1兆円を超え、死者を出すこともあり、社会的にも大きな課題です。けれど治水ダムや堤防の建設など従来のハードウェアによる対策にも限界があります。わが国では、過去に大きな被害をもたらした集中豪雨は、基本的に海上から水蒸気が流入することで起きています。そこで私たちは、海上で積乱雲を人工的に作らせて事前に豪雨をおこし、陸に流れ込む水蒸気量を減らすことで陸上での集中豪雨被害を減らそうとしています。

――実際にそのようなことが可能なのでしょうか?

気象とはカオスであり、わずかな変化が将来を大きく変えます。集中豪雨が発生してから人工的に介入することはほぼ不可能ですが、発生前に必要最小限の介入で大きな効果を得ることは可能だと考えています。これを私たちは「制御のツボをつく」と呼んでいます。制御のツボを見つけ、どう介入するかが、気象制御におけるデータサイエンスの面からの重要なポイントであり、科学的にも非常に面白い研究テーマです。これまでの数値計算上では、集中豪雨の10〜20%を減らすことが可能という結果が得られています。

これまでの計算機実験を踏まえ、2025年度中には、海上での人工降雨の実験を計画しています。飛行機からドライアイスを散布し、そのドライアイスに水蒸気を吸着させて降水として落とすことで、陸に流れ込む水蒸気量を減らすことを目指しています。

ここで難しいのは、現在の気象状態を計算機上で再現する技術です。さまざまな観測装置をもとに、刻一刻と変化する気象をデータ計算機の中に再現した気象に統合し、どこでドライアイスを散布すべきか計算してから散布地点を決定します。部分的なデータから全体を復元する必要があり、技術的にはかなりチャレンジングです。この場面ではAIの利用も想定しています。

その他、洋上ドームのアイデアもあります。幅600メートル、高さ300メートルの三角型の建造物を作り、風の流れを変えて海上で雨を降らせ、陸での降水量を抑えます。現在、メーカー会社と共同して、技術的な実現可能性や要求基準の調査をしています。

AIで変わる天気予報

――今後天気予報にもAIが活用される可能性はありますか?

AI天気予報も、私たちの研究テーマです。AI天気予報が発展すれば、現在では予測が難しい線状降水帯の予測精度向上が期待できます。

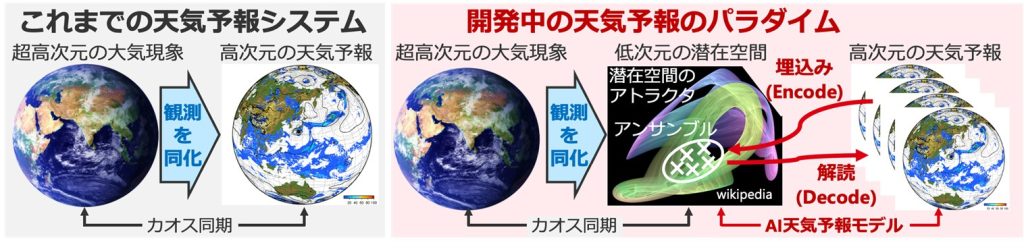

今の天気予報はスパコンを使い、観測データから物理法則に基づいて計算する「数値天気予報」です。例えば、現在の台風進路の予測は、24時間先までは3時間ごと、120時間先までは6時間ごとに発表しています。この進路予想は21のシナリオで計算を行い、統計的に処理したものです。シナリオの数が多いほど精度は高くなるのですが、この計算が重く時間がかかってしまうのがネックです。

私たちのAI天気予報は、この計算をAIに置き換えます。これにより、1,000のシナリオを短時間で計算し、30分ごとに更新することを目指しています。

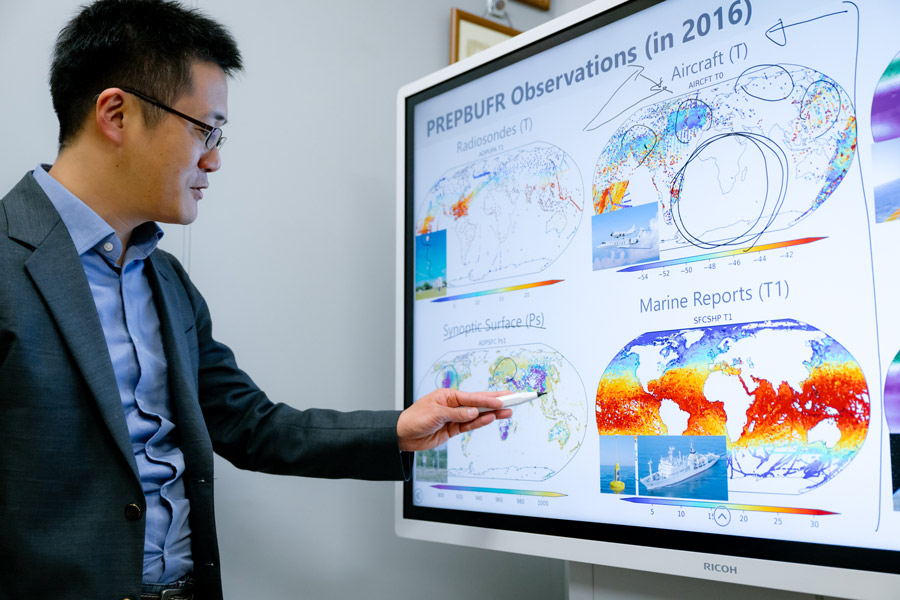

現在の天気予報モデルのもう一つの課題は、観測データを十分に生かしきれていないことです。気象に関するデータのうち、実際に気象予測に使われているのは5〜6%程度。未活用の膨大な観測情報を取り込むことができれば予測は高度化され、精度は上がると思います。

――なぜ、観測データがそんなに活用されていないのですか?

そもそも、天気を予測するには2つの要素が必要です。1つは今がどんな状況なのかを推定する数理手法で、もう1つは今の天気がわかった状態でこれからどうなるかという予測モデルです。前者に関する技術を「データ同化」といい、実際の観測データに合わせてシミュレーション結果を修正し、より現実に近い状態を推定します。ただ、観測データが多すぎるとデータ同化が難しくなるという問題があります。この領域においてもAI活用の可能性があると考えています。

さらに説明可能なAIである”Explainable AI: XAI”を利用すれば、AIがどのデータを判断材料にしたのかがわかり、気象学の理解にもつながります。

*XAI: 従来のAIは答えは出すが「なぜその判断に至ったのか」が分かりにくいという問題がある。このブラックボックス問題を解決するため、AIの判断根拠を分かりやすく提示する技術として開発された。

岡田武史監督から学んだ「フレームで考える」

――千葉大学で研究室を立ち上げたのが2020年。5年経って心境に変化はありましたか?

「社会に出て自走できる、次世代のリーダーを育てることが自分の仕事」ということを、以前よりも思うようになりました。私が一方的に教える”ティーチング”をするのではなく、思考の型やフレームを作り、各自で考えるような仕組みを作る”コーチング”をするように努めています。

これまでの5年間は、ティーチングにより研究室は成果を上げ、成長してきたと思っています。ただこのティーチングモデルを続けても、研究室は私の器を超えられません。ここから世界一を目指していくには、私の器を超えた研究室に発展させる必要があります。ティーチングというのは権威でもあるので、手放すのは正直怖くもあります。それでも若いメンバーの発想力・責任感を信じて、コーチングに転換していくステージだと思っています。

そう考えるようになったきっかけは、サッカー日本代表監督だった岡田武史さんの話です。いかに強いチームを作るかを考えたとき、監督やコーチが指示するのではなく、一人一人が自律して考える選手で構成されることが重要だと述べていました。最初から自由を与えても人は自走しません。まず基本となる型を叩き込んだ上で、自由に発想し動いてもらう。これが「原則による指導」です。答えを示す「状況による指導」ではなく、答えにたどり着く考え方を示す「原則による指導」が重要だと直感し、2025年から研究室の運営に取り入れました。以来、発想に至るフレームワークなどを通して型を学んだ学生や研究員が、自ら仮説を立て道筋を描けるようになり、自由な発想や研究の発展につながっていると感じます。

さらには、学生が実験ノートやタスク管理などをクラウドサービスにまとめ、研究室のメンバーが誰でも閲覧できる環境を整えてくれました。将来新しい人が入ってきたときに、先人たちの思考をトレースすることも可能です。こういうことを若い人が自発的にやってくれるのはすごく嬉しいですね。

――研究室全体の実力が上がっているのですね。

はい。千葉大学で研究室を立ち上げたとき、「5年で日本一、10年で世界一を取る」ことを目標にしていました。AIと地球科学という分野では、日本でトップレベルまでこれたかな?と、感じています。この先5年で世界一になるために、常にチャレンジャー精神でありたいと考えています。

――ムーンショット事業のプロジェクトマネージャーは研究室運営とは違う難しさがあると思いますが、いかがですか?

課題推進者が30人いて、それぞれに学生や研究員などが関わっているので、合計すると150人くらいを取りまとめています。正直こんな経験をしたことがなく、かなり大変です。ただ、チーム感はできていると思います。

自分が詳しくない分野に関しては、課題推進者を信じて任せる信頼も大切です。仕事上の付き合いではありますが、人間としてお互いに理解し合うようにしています。先日も遅い時間帯にミーティングをしたのですが、途中から悩み相談や人生相談みたいになり、学園祭の前日みたいで楽しかったです。マネジメント論のような理屈だけでなく、本質的に人間として付き合い、お互いの価値観を理解することが大事だと思います。

「勝負の魂は細部に宿る」―最後は熱量で決まる

――学生や若手研究者に向けてメッセージをお願いします。

何かを成し遂げるなら、結局は熱量やエネルギーで決まるということです。京セラを立ち上げた稲盛和夫さんが、仕事の成果 = 考え方 × 能力 × 熱量 とおっしゃっていますが、非常に共感します。いくら能力が高くても、熱量が伴わなければ思考やアイデアが十分に生かされず、実現に結びつかないこともあります。

研究では「頭の良さ」よりも、「自分が大事だと思ったことをやり遂げられるとか、困難を乗り越えられるかどうか」が、より重要だと思います。最近はコスパやタイパを意識して効率がいいことを良しとする風潮がありますが、それが真に効率的なのかを考え直す時代に入っていると思います。効率重視で生きていると、自分に関係があるものだけで囲んでしまい、研究の幅も生まれません。異分野の研究テーマを勉強したり、他分野の研究者と共同研究したりすることは確かにタイパが悪いかもしれませんが、そうした交流を通じてこそ、一人ではできない発想や成果が生まれ、その積み重ねでイノベーションが起きるのです。

私が大切にしている言葉は「勝負の魂は細部に宿る」です。目の前の一つ一つの課題にベストを尽くさない人にチャンスは回ってきません。コスパやタイパを意識せず、常にベストを尽くしてください。

● ● Off Topic ● ●

先生の研究室のホームページは、論文の書き方など学生向けのコンテンツが充実していて独特ですね。

公開するか悩みましたが、日本の科学全体に貢献したい気持ちと、これを見て「この研究室いいな」と思った人が来てくれるといいなと思い、公開しました。

先生の研究室は、学生が前向きに挑戦している雰囲気がありますね。

そうですね。今、AI天気予報の技術を活用した特許を取ろうとしているのですが、元々は学生や研究員が「こんなことしたら面白いんじゃないか」って提案してくれたんです。異なる知識や技術を持った学生がアイデアを持ち寄り、一つの物を作り上げる。学生が楽しみながら活動の幅を広げようとしている過程を見るのは、楽しいですね。

インタビュー / 執筆

島田 祥輔 / Shosuke SHIMADA

名古屋大学大学院理学研究科修了。

食品メーカーで製造および商品開発を経験後、2012年からフリーランスライターとして活動中。

得意分野は生命科学、医学。記事には情熱を注ぎつつも正確性を重視し、誇張なしでサイエンスの魅力を広げることに注力します。

撮影

関 健作 / Kensaku SEKI

千葉県出身。順天堂大学・スポーツ健康科学部を卒業後、JICA青年海外協力隊に参加。 ブータンの小中学校で教師を3年務める。

日本に帰国後、2011年からフォトグラファーとして活動を開始。

「その人の魅力や内面を引き出し、写し込みたい」という思いを胸に撮影に臨んでいます。

連載

AIが拓くこれからの研究

医療、看護、気象、映像、数学。——AIにより各分野の研究はどのように深化していくのか。AIを活用し、新たな知を切り開く研究者を紹介する。

-

#1

2025.07.28

AIで進化する疾患の予測×分類×治療〜共同研究が拓く治療学の未来

-

#2

2025.08.18

看護とAIが共存する未来のために〜データと向き合い、より良いケアを

-

#3

2025.09.01

より自由に、使いやすく。データベースのオープン化〜実験が苦手だった学生は、なぜデータサイエンスの道に進んだのか

-

#4

2025.09.16

2050年、集中豪雨被害のない未来に向けて〜AIが変える気象制御と天気予報

-

#5

2025.10.06

“見えない”を映し、“アニメ”を彩る ~AIと物理が描く映像の未来

-

#6

2025.10.27

AIが数学を拡張する〜機械学習が生んだ「問題を作る」逆向き研究の世界