※記事に記載された所属、職名、学年、企業情報などは取材時のものです

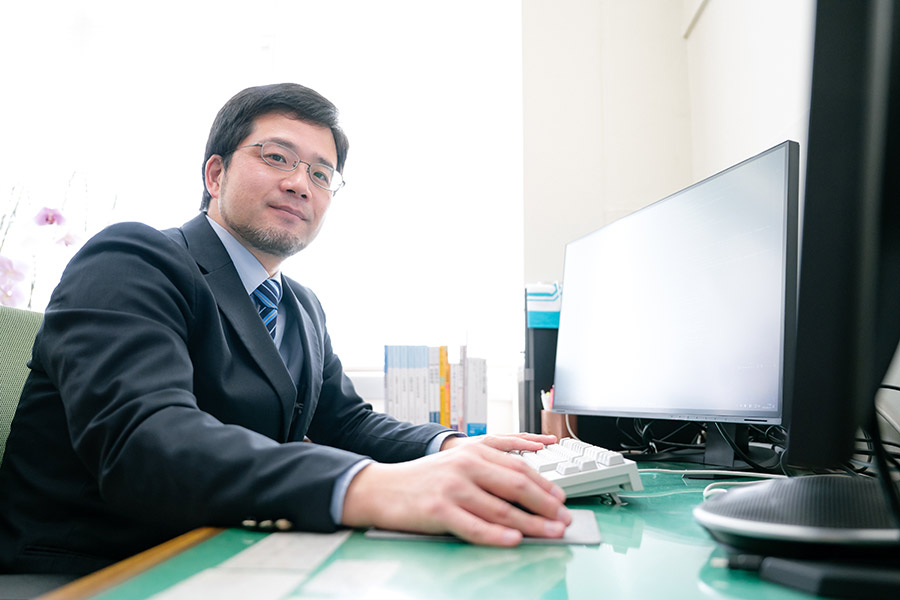

「データと向き合っていますが、その先の誰かの役に立つことがモチベーションになっています。リーダーとして振る舞うのは苦手なので、誰かと並走して仕事をしたいと考えています。」

そう話すのは、大学院看護学研究院の横田慎一郎教授。横田教授のキャリアは看護師から始まり、現在は電子カルテデータから機械学習を用いて患者さんの転倒予測や褥瘡(じょくそう)発生リスクの予測モデルを構築するなど、情報学の手法を取り入れた看護・医療データの活用を研究テーマとしている。これからの看護とAIの関係についてお話を伺った。

ギークだらけの職場への異動を機に電子カルテのデータ解析を始めた

――先生は大学を卒業後、看護師として働いていたそうですね。

はい、東京大学医学部附属病院で数年間看護師として働いていました。臨床で4年ほど働いた後、電子カルテを導入するにあたって専任の担当看護師が必要だということで情報システムの開発など、横断的な活動をしていました。

その後、企画情報運営部に異動になったのですが、そこがギーク*ばかりだったんです(笑)。工学部出身でネットワークインフラに詳しい人と、医師なのにプログラムを書いてばかりの人。そこに私がいると。とんでもないところに来てしまったというのが最初の印象でした。

*ギーク(Geek):ある分野に強い興味と情熱を持ち、専門的な知識やスキルを継続的に追求する人を指す言葉。現在では、そうした探究心や専門性の高さが尊重される傾向にある。

それまでもちょっとしたプログラムは書いていたのですが、ものすごく得意というわけではありませんでした。「異動してきたからには何かをやろう。」 と、データベースやJava*などを学び始めた中で、何か膨大なデータを処理して出力するプログラムを作り、臨床で役立つものにしたいと思いました。

*Java:一度プログラムを書けば、サーバーや家電、パソコンなど、さまざまなプラットフォームやOSで同じように動く便利なプログラミング言語。現実のモノや動作を「部品(オブジェクト)」に見立てて組み立てるように、プログラムを作るのが特徴。

そこで考えたのが、転倒リスクの予測です。看護師として最初に配属されたのが脳神経外科だったのですが、脳出血や脳腫瘍により、麻痺が生じたり筋肉が衰えたりして転倒しやすくなります。特に高齢者が転倒すると、骨折して追加の手術が必要になることもあります。夜中に患者さんが転倒したことで、急遽頭部CT検査を行うということが原体験としてあったので、事前に転倒リスクを把握できないかと考えました。

そこで、東大附属病院の電子カルテに蓄積した患者さん約1万1千人のデータを用いて、ロジスティック回帰という統計モデルの一つを用いて分析し、転倒リスク判別モデルを構築しました。さらに、簡便なツールとしてJavaScript*でプログラムを書いて電子カルテに実装し、いくつかのチェックボタンをクリックするだけで転倒リスクを表示できるようにしました。そのモデルは東大病院で4年間程使われていました(新システムへの切り替えの際に機能が対応できなくなったため、使用を終了しました)。

* JavaScript:Webブラウザ上で動きや変化をつけるためのプログラミング言語の一つ。クリックしたときの動作や、画面が自動で切り替わったりするような仕組みを作るために使われる。

もう一つ、いわゆる床ずれである褥瘡(じょくそう)発生予測モデルも構築しました。褥瘡は感染の原因になり、痛みも生じて患者さんの入院体験にも関わるため、その予防や早期の治療が重要です。この問題についても東大附属病院の約7万5千人分の電子カルテデータから、入院中の褥瘡発生を予測するモデルの構築と検証を行いました。

――臨床現場ですぐに応用できそうな研究をされているのですね。

看護師の視点から、患者さんの安全が関心ごととして高いというのはあります。入院生活を問題なく過ごして退院していただくことが、看護師を含めた医療チームの想いです。その想いを情報システムの観点から実現することを、業務と研究の両面からずっと取り組んでいます。

自分の性格からも、いろいろなモデルを少しずつ調整しながら試して、一番よく働く仕組みを見つけるのが好きなんです。自分ができることで、困っている誰かを助けたいという思いがモチベーションになっています。

電子カルテのデータ共有や統合を目指して

――最近はどのような研究をされていますか?

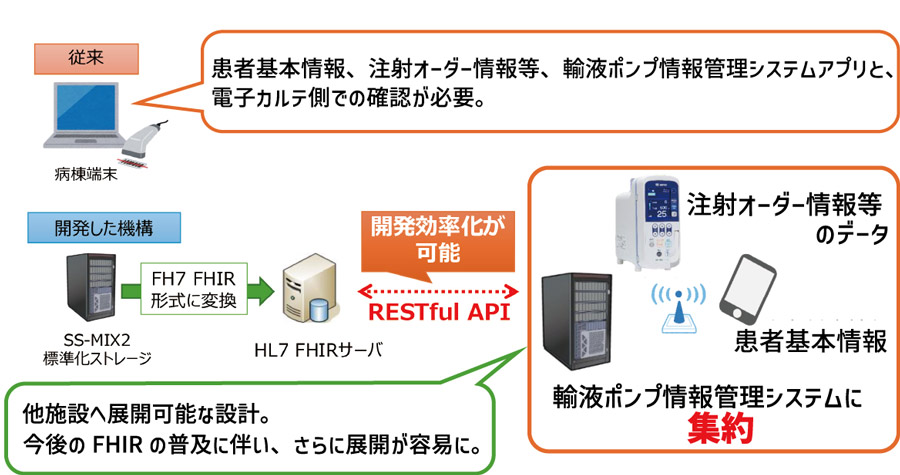

HL7 FHIR (エイチエルセブン・ファイア)*1という規格を用いた、輸液ポンプ情報と電子カルテの統合機能開発の研究を行っています。電子カルテの規格はメーカーによって異なり、情報管理がバラバラなのですが、統合して管理できるシステムの開発をメーカーさんと一緒に行ってきました。この研究は、論文発表や特許出願などにつながっています。実際の世の中で活用され、より良い医療が実現するための運用をどうするか、といったことを研究として取り組んでいます。

*1 HL7 FHIR(エイチエルセブン・ファイア):国際的な医療情報標準化団体であるHL7 International(Health Level Seven International)によって策定された国際規格。FHIRはFast Healthcare Interoperability Resourcesの略。医療情報の電子的なやりとりを、Web技術により相互運用性を確保した形で行うよう設計されている。

アレルゲン用語集の開発と評価も研究テーマの一つです。現在、厚生労働省が電子カルテの情報共有サービスの展開を進めており、医療機関間や患者さんが共有できることを目指してモデル事業が始まっています。しかし、アレルギー情報は表現情報が統一されておらず、データ共有の壁になっています。私は看護師の立場から厚生労働省の補助事業における研究班に参加して、ルール作成に協力しています。

2024年10月に千葉大学に着任してからは、関係学会と連携してオープンデータや国に提出される各種届出に関するデータを活用した研究を始めました。現在、論文発表の準備中です。保険診療のデータであるレセプトデータやDPCデータ*だけではなく、施設ごとの悉皆(しっかい)データ*を含めて包括的に分析することで、看護の仕組みの改善につながるものを発見したいと考えています。

*DPCデータ:診断と治療内容に応じて1日あたりの入院費用が定まるDPC制度の運用により得られるデータ。

*悉皆(しっかい)データ: 対象となるものを全て調べたデータ

看護師にも情報学の知識や経験が求められる時代へ

――看護の領域にAIが活用されると、看護師にどのような影響があるとお考えでしょうか?

普段使用するシステムに、何かを集計する、一斉に処理するなど、複雑な機能が追加されていくことになります。すると、看護師の中でその機能を活用できる・できない人の差が生じてきます。

そこで私が必要と考えていることが二つあります。一つは、先進的な機能を使える人を増やし、その機能をより先進化させること。もう一つは、電子カルテなどのシステムに対して要望を言える人を増やし、さらにシステムを開発できる人も増やすことです。そのためには、看護と情報の両方を理解できる人を育てることが求められます。2025年度後期から大学院博士前期課程の学生に向けた講義を開講する予定で、その中でデータベースの操作やプログラムを書くなどの課題を設け、情報システムに苦手意識のない看護師を育てたいと考えています。

――AI開発においても看護の知識が必要になるのでしょうか?

開発するAIにもよりますが、医療現場においては、その場の状況や患者さんの背景などローカルな情報が不足していることが多くあります。現実には、目の前の患者さんが何を必要としているのか、それに対して自分は何をやるべきか、看護師はその都度判断します。AIが選択肢を提供できたとしても、最後に決めるのは看護師であるべきと考えていますし、今後しばらくはそのような状況が続くだろうと思います。AI開発や活用においても、看護の知識や経験は不可欠です。

――AIによって患者さんはどのようなメリットを享受できるのでしょうか?

双方向に対話できるコミュニケーションロボットがあれば、患者さんに時間をかけて説明できたり、ご家族に対し面会情報を教えたりすることができるかもしれません。電子カルテと連携して、患者さんからの質問内容をロボットが看護師に伝えることができれば、看護の質の向上にもつながると思います。

勉強も研究も、誰かと一緒に走ろう

――学生や若手研究者へのメッセージをお願いします。

前職の職務上の上長であり博士論文の指導教員でもあった教授から学んだのは、「なんでもやってみなはれ」ということ。うまくいくかわからないけれども、迷っているならとりあえずやることが大事だと思っています。システム開発やプログラミングが最たるもので、うまくいかなかったら修正すればいいのですから。

学生の指導では、私が先頭になって引っ張っていくよりも、気持ちを引き出して背中を押してあげる、または並走することを心がけています。そういう意味で学生や若手研究者に呼びかけたいことは、「一緒に走ってくれる人を探そう」ということです。一人で走るのではなく、誰かと一緒に走ることが、勉強や研究では必要だと思います。

● ● Off Topic ● ●

休日はどのように過ごしていますか?

ロングスリーパーなので寝ているか、家族と一緒に過ごしています。以前に子どもの幼稚園や小学校でPTAの会長を務めていたこともあった関係で、今でも自治体の青少年対策委員会に入って地域活動をしています。現職に就いてからは参画できる時間が減ってしまいましたが、社会貢献というよりも子どものそばにいたいという考えですね。最近は子どもも大きくなったので一緒にいることは減ってきましたが。

地域活動に関心を持たれるようになったきっかけとして、ご両親の影響は大きかったのでしょうか? 印象に残っている言葉や考え方などがあれば、ぜひ教えてください。

親が地域活動に熱心だったというわけではありませんが、今でも覚えている母の言葉があります。私が大学で2回も留年したときに「逃げたことは後から追いかけてくる」と言われたんです。うまく逃げることが必要なときもありますが、この言葉は社会人になっても心に残っていますね。

インタビュー / 執筆

島田 祥輔 / Shosuke SHIMADA

名古屋大学大学院理学研究科修了。

食品メーカーで製造および商品開発を経験後、2012年からフリーランスライターとして活動中。

得意分野は生命科学、医学。記事には情熱を注ぎつつも正確性を重視し、誇張なしでサイエンスの魅力を広げることに注力します。

撮影

関 健作 / Kensaku SEKI

千葉県出身。順天堂大学・スポーツ健康科学部を卒業後、JICA青年海外協力隊に参加。 ブータンの小中学校で教師を3年務める。

日本に帰国後、2011年からフォトグラファーとして活動を開始。

「その人の魅力や内面を引き出し、写し込みたい」という思いを胸に撮影に臨んでいます。

連載

AIが拓くこれからの研究

医療、看護、気象、映像、数学。——AIにより各分野の研究はどのように深化していくのか。AIを活用し、新たな知を切り開く研究者を紹介する。

-

#1

2025.07.28

AIで進化する疾患の予測×分類×治療〜共同研究が拓く治療学の未来

-

#2

2025.08.18

看護とAIが共存する未来のために〜データと向き合い、より良いケアを

-

#3

2025.09.01

より自由に、使いやすく。データベースのオープン化〜実験が苦手だった学生は、なぜデータサイエンスの道に進んだのか

-

#4

2025.09.16

2050年、集中豪雨被害のない未来に向けて〜AIが変える気象制御と天気予報

-

#5

2025.10.06

“見えない”を映し、“アニメ”を彩る ~AIと物理が描く映像の未来

-

#6

2025.10.27

AIが数学を拡張する〜機械学習が生んだ「問題を作る」逆向き研究の世界